Gravure du XIXe siècle d'Alfred Bobbet.

| Date | 1763-1766 |

|---|---|

| Lieu | Région des Grands Lacs d'Amérique du Nord |

| Issue | Impasse militaire mais les Autochtones obligent le pouvoir britannique à modifier sa politique. |

| Outaouais Ojibwés Potéouatamis Hurons-Wendat Miamis Weas Kickapous Mascoutins Piankashaws Lenapes Shawnees Mingos Sénécas |

| Pontiac Guyasuta |

| 450 soldats tués 2 000 civils tués ou prisonniers 4 000 civils déplacés | ~200 combattants tués Nombre inconnu de victimes des maladies |

La guerre de Pontiac, aussi appelée soulèvement, révolte ou rébellion de Pontiac, oppose les nations autochtones de la région des Grands Lacs, du Pays des Illinois et de la vallée de l'Ohio aux Britanniques entre 1763 et 1766. Le conflit naît à la suite de politiques désavantageuses imposées par les administrateurs britanniques aux Autochtones après la guerre de la Conquête (1754-1763). Les guerriers de nombreuses nations rejoignent le soulèvement dont le but principal était de chasser les troupes et les colons britanniques de la région. La guerre est nommée d'après le nom du chef outaouais Pontiac, personnage prééminent durant le conflit.

En et , les Autochtones, offensés par les politiques du général Jeffery Amherst, attaquent plusieurs forts situés aux pourtours des Grands Lacs. Des centaines de colons sont tués ou capturés durant ces quelques semaines tandis qu'un nombre encore plus important quitte la région. Les expéditions britanniques de 1764 entraînent des négociations de paix qui ont duré deux ans.

Parmi les événements marquants de la guerre de Pontiac figure la tentative d'infecter les Autochtones assiégeant le fort Pitt avec des couvertures ayant été utilisées par des malades de la variole.

Malgré la création d'une vaste réserve territoriale (appelée « Territoires indiens ») par la Proclamation royale de 1763, le conflit perdure jusqu'en 1766 et conduit finalement à une impasse militaire. Les Autochtones ne réussissent pas à chasser les Britanniques de la région. Cette guerre, menée par le chef outaouais, amène par la suite le gouvernement britannique à modifier sa politique à l'égard des Autochtones. Il cherche en effet à éviter de nouvelles violences en maintenant une stricte frontière entre les Treize colonies et la réserve autochtone. Cette mesure se révèle vite impopulaire chez les colons anglo-américains désireux de s'installer plus à l'ouest. Elle est d'ailleurs considérée comme l'une des causes ayant mené à la révolution américaine.

Nom du conflit

Le conflit est nommé d'après son plus fameux représentant, le chef outaouais Pontiac[3]. Parmi les appellations fréquemment utilisées par les historiens figurent « rébellion de Pontiac », « conspiration de Pontiac », « soulèvement de Pontiac » ou « guerre de Pontiac ». L'une des premières désignations était « guerre de Pontiac et de Kiyasuta » ; « Kiyasuta » étant une variante de Guyasuta, un influent chef mingo/séneca[4],[5].

La guerre est ensuite largement désignée comme la « conspiration de Pontiac » après la publication en 1851 de The Conspiracy of Pontiac de Francis Parkman[6]. Cet ouvrage a eu une grande influence sur l'historiographie pendant près d'un siècle[7],[8].

Au XXe siècle, certains historiens ont avancé que Parkman avait exagéré l'influence de Pontiac dans le conflit et qu'il était trompeur de nommer la guerre d'après lui. L'historien Francis Jennings écrit en 1988 : « Dans l'esprit obscur de Francis Parkman, les complots d'un trou paumé émanaient d'un génie sauvage, le chef outaouais Pontiac, et ils devinrent donc la « conspiration de Pontiac » mais Pontiac était uniquement un seigneur de guerre outaouais local dans une « résistance » impliquant de nombreuses tribus[9] ». Des titres alternatifs ont été proposés mais les historiens continuent d'y faire référence avec les expressions familières. L'appellation « conspiration de Pontiac » est pour sa part peu utilisée aujourd'hui par les spécialistes car elle fait davantage ressortir le point de vue anglo-américain du conflit[10]. L'historien Denys Delâge y voit plutôt une « guerre d’indépendance », ce qui justifie davantage l'utilisation du terme guerre de Pontiac[11].

Origines

Dans les décennies qui précèdent la guerre de Pontiac, la France et la Grande-Bretagne s'étaient affrontées dans une série de guerres en Europe mais surtout dans leurs colonies. Les deux royaumes se sont également affrontés en Amérique du Nord au cours de la guerre de la Conquête. Peu après la capitulation de Montréal en , Jeffery Amherst dépêche le major Robert Rogers avec ses Rangers pour s'emparer de Détroit. À la fin , le détachement aurait croisé Pontiac ainsi que des Outaouais, des Hurons et des Potéouatamis non loin de l’embouchure de la rivière Détroit. Les Autochtones auraient alors fait montre de bienveillance à leur égard[13].

Les troupes britanniques s'emparent aussi des forts de la vallée de l'Ohio et de la région des Grands Lacs occupés jusque-là par les Français et y installent des garnisons. Des marchands et des colons anglo-américains suivent de peu. Alors que les Français avaient privilégié une approche diplomatique et noué de fortes alliances avec certaines nations autochtones, les administrateurs britanniques les considéraient essentiellement comme conquis au même titre que les Français[14]. Celles-ci sont rapidement inquiètes de l'occupation britannique et des nouvelles règles imposées par le vainqueur. Pour eux, ces terres sur lesquels les Britanniques prétendent avoir des droits sont les leurs et la France n'a pas à les céder. Le gouverneur de la Louisiane, le chevalier de Kerlerec, confirme cette vision dans une lettre au ministre de la Marine en :

« Ils disent hautement qu'ils ne sont pas encore tous morts, que le Français n'est pas en droit de les donner, et qu'enfin ils savent ce qui leur reste à faire quand il en sera question ; tout cela est accompagné de menaces qui jettent la consternation dans tous les habitants qui sont les plus exposés aux incursions de ces Indiens[15]. »

Les nations impliquées

Les Autochtones impliqués dans la guerre de Pontiac provenaient essentiellement d'une région de la Nouvelle-France appelée Pays-d'en-Haut. Les Autochtones de ce territoire étaient regroupés en de nombreuses nations[16] qui peuvent être réparties en trois groupes.

Le premier regroupe les nations de la région des Grands Lacs : les Outaouais, les Ojibwés, les Potéouatamis et les Hurons-Wendat. Alliés de longue date des Français, les Autochtones des Grands Lacs avaient participé à de nombreuses batailles à leurs côtés, dont en 1755 lors de la prise du fort Duquesne et en 1757 contre le fort William Henry. Ils s'inquiètent de la nouvelle souveraineté britannique à la fin de la guerre de la Conquête[17]. Lorsqu'une garnison britannique prend possession du fort Pontchartrain du Détroit en 1760, les Autochtones les avertissent aussitôt que « Dieu a donné ce pays aux Indiens[18] ».

Le second groupe correspond aux nations de l'Est du Pays des Illinois et inclut les Miamis, les Weas, les Kickapous, les Mascoutins et les Piankashaws[19]. Comme ce fut le cas dans la région des Grands Lacs, ces peuples avaient développé une longue histoire d'alliance avec les Français. Durant la guerre de la Conquête, les Britanniques ont été incapables de déployer leurs forces militaires dans le Pays des Illinois, qui se trouvait à l'extrémité occidentale du théâtre du conflit. Les nations de cette région ont donc été les dernières à négocier avec les Britanniques[20].

Le troisième groupe comprend les habitants de la vallée de l'Ohio : les Lenapes, les Shawnees et les Mingos. Ces nations avaient émigré dans la vallée de l'Ohio au début du XVIIIe siècle pour échapper à la domination des Britanniques, des Français et des Iroquois[21]. À la différence des deux autres groupes, les nations de l'Ohio n'avaient pas d'affinités particulières avec les Français et avaient combattu à leurs côtés lors de la guerre de Sept Ans uniquement pour chasser les Britanniques du territoire[22]. Au terme de celle-ci, ils signent une paix séparée avec les Britanniques à la condition que leurs troupes quittent la vallée. Cependant, après le départ des Français, les Britanniques renforcent leurs forts plutôt que de les abandonner. Les nations de l'Ohio reprennent ainsi le chemin de la guerre en 1763 pour tenter à nouveau de déloger les Britanniques[23].

Au nord des Pays-d'en-Haut, la puissante Confédération iroquoise reste à l'écart de la guerre de Pontiac en raison de leur alliance avec les Britanniques, connue sous le nom de Covenant Chain (en)[24]. Néanmoins, la nation iroquoise la plus occidentale, les Tsonnontouans, était mécontente de l'alliance. Dès 1761, les Tsonnontouans avaient donc commencé à envoyer des messages aux nations des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio pour leur demander de s'unir à eux pour chasser les Britanniques des forts des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio. Lorsque les hostilités commencent en 1763, la plupart des Tsonnontouans étaient prêts au combat[25].

Les politiques de Jeffery Amherst

Le général Jeffery Amherst, commandant en chef britannique en Amérique du Nord, était chargé de son administration, ce qui incluait des aspects militaires et économiques, en particulier la traite des fourrures. Amherst pensait qu'avec la fin de l'influence française dans la région, les Autochtones n'auraient d'autres choix que d'accepter la domination britannique. Il croyait également qu'ils seraient incapables d'offrir une sérieuse résistance à l'armée britannique. C'est pourquoi il n'y déploie que 500 soldats sur les 8 000 qui sont sous son commandement[26]. De plus, Amherst et d'autres officiers britanniques, comme le major Henry Gladwin, commandant du fort Détroit, ne dissimulaient pas leur mépris pour les Autochtones. Plusieurs d'entre eux se plaignaient fréquemment du fait que les Britanniques ne les traitaient pas mieux que des esclaves[27].

Le mécontentement des Autochtones s'accentue en après qu'Amherst décide de mettre un terme à la politique française des présents. Ceux-ci constituaient un élément essentiel de l’alliance franco-amérindienne. Lors de cérémonies de renouvellement des alliances, les Français offraient des présents (tels que des fusils, de la poudre, des couteaux, des outils, des médailles et des étoffes) aux chefs de village qui les distribuaient à leur tour à leur peuple[28]. Ces présents étaient perçus par les Autochtones comme des dons en contrepartie de l’utilisation de leurs terres. Amherst considère plutôt cette coutume comme une forme de corruption qui n'était plus nécessaire, en particulier après qu'il eut reçu l'ordre de réduire les dépenses après la fin des combats. De nombreux Autochtones voyaient ce changement de politique comme une insulte et une indication que les Britanniques les considéraient comme un peuple conquis et non comme des alliés[29],[30],[31].

Amherst commence également à réduire la quantité de munitions et de poudre que les marchands pouvaient vendre aux Autochtones. Alors que les Français avaient toujours rendu cet approvisionnement disponible, Amherst n'avait pas confiance en eux, surtout après la « rébellion cherokee » de 1761 au cours de laquelle les Cherokees avaient pris les armes contre leurs anciens alliés britanniques. Le soulèvement avait échoué en raison d'une pénurie de poudre et Amherst considérait que de futures révoltes pourraient être évitées en limitant sa distribution. Enfin, la traite des fourrures ne s'effectuera plus qu’aux postes et le commerce du rhum sera prohibé.

Ces décisions sont immédiatement très mal accueillies par les Autochtones car la poudre était essentielle pour se nourrir et commercer. De nombreux Autochtones commencent à croire que les Britanniques les désarment pour mieux les attaquer.

William Johnson, surintendant des « affaires des Indiens du Nord, », tente en vain d'avertir Amherst des conséquences de mettre un terme aux remises de présents et de poudre à canon[32]. Il préconise plutôt la diplomatie[17]. Amherst rétorque : « lorsque le commerce se fera comme nous l’entendons, ils seront capables de se procurer eux-mêmes ces choses auprès des traiteurs[17] ».

Terres et religion

La terre est également l'une des causes de la guerre. Tandis que les colons français avaient toujours été peu nombreux, le nombre de colons dans les colonies britanniques qui voulaient défricher les terres et s'installer semblait sans limite. Les Shawnees et les Lenapes de la vallée de l'Ohio avaient été chassés par les colons britanniques et cela motiva leur participation au conflit. De l'autre côté, les nations des Grands Lacs et du Pays des Illinois n'avaient pratiquement pas été confrontées aux implantations blanches, même s'ils savaient ce que vivaient les nations de l'Est. L'historien Gregory Dowd avance que la plupart des Autochtones impliqués dans la guerre de Pontiac n'étaient pas immédiatement menacés par les colons blancs et que les historiens ont donc surévalué l'importance de l'expansion coloniale britannique dans les causes de la guerre. Dowd considère que la présence, l'attitude et les pratiques de l'armée britannique, que les Autochtones considéraient comme menaçantes et insultantes, ont été des facteurs bien plus importants[33].

Parmi les causes de la guerre figurent également un certain réveil des nations autochtones au début des années 1760. Le mouvement est alimenté par le mécontentement contre les Britanniques, les pénuries de nourriture et les épidémies. Neolin, appelé le « prophète delaware », appelle les Autochtones à rejeter les manières européennes, ce qui comprend le commerce des biens, des armes et de l'alcool avec les Blancs, ainsi qu'à lutter pour protéger leurs terres[28]. Mélangeant des éléments chrétiens à certaines croyances autochtones, Neolin affirme que le Maître de la Vie était mécontent car les Autochtones avaient pris les mauvaises habitudes des Blancs et que les Britanniques menaçaient leur existence. Jean-Jacques-Blaise d’Abbadie, gouverneur de la Louisiane, parle de ce prophète : « Chez les abénakis un homme de Cette Nation n’a pas Eu de peine a Convincre tous les Siens et Successivement tous les hommes Rouges que Dieu lui estoit apparu Et lui avoit dit « [...] je vous avertis que Si vous souffrée Langlais Chez vous vous Estes morts, Les maladies, La picotte Et leur poison vous Detruiront totallement, Il faut me prier, Et ne Rien Faire qui n’aie Rapport a moy[17]. » Le Maître de la Vie aurait aussi dit à Neolin : « Cette terre où vous este, je l'ay fais pour vous, et non pas pour d'autres, d'où vient que vous souffrez les Blancs sur vos terres, est-ce que vous ne pouvez pas vous passer d'eux[28] ? »

Déclenchement de la guerre, 1763

Planification

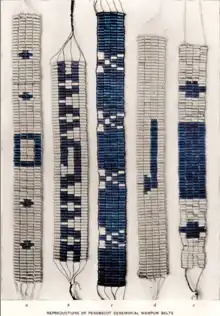

Même si les combats ne commencent qu'en 1763, des rumeurs d'attaques autochtones circulaient dès 1761. Les Mingos de la vallée de l'Ohio firent passer des messages (des « ceintures de guerre » faites en wampum) appelant les autres nations à former une confédération pour chasser les Britanniques. Les Mingos, menés par Guyasuta et Tahaiadoris, s'inquiétaient d'un possible encerclement par les forts britanniques[35],[36]. D'autres ceintures de guerre circulent également dans le Pays des Illinois[37]. Les Autochtones n'étaient cependant pas unifiés et, en , certains membres de nations de Détroit informent le commandant britannique du plan[38],[39].

William Johnson organise une grande conférence avec les nations de Détroit en . Amherst l'a toutefois sommé de ne pas faire usage de dons lors de cette rencontre. Dans le contexte, Johnson préfère ne souffler mot de cet ordre aux Autochtones. Il arrive à maintenir une paix précaire même si les ceintures de guerre continuent de circuler[40],[41].

Au printemps de 1762, les Autochtones sont déjà confrontés à une pénurie de poudre, de plomb et de rhum. Afin d'apaiser les tensions, Johnson demande à nouveau le retour des présents. Amherst maintient malgré tout sa politique[17]. À l’été, des chefs outaouais, potéouatamis, hurons et sauteux se rencontrent en secret à Détroit. Un « collier souterrain » passent ensuite de nation en nation : les Tsonnontouans l'envoient aux Lenapes, qui l'envoient aux Shawnees, qui l'envoient aux Miamis de la rivière Ouabache. Entre-temps, les Tsonnontouans font par ailleurs parvenir un message de guerre aux Hurons[17].

Une conspiration?

La guerre éclate finalement au début de l'année 1763 lorsque les Autochtones apprennent la cession imminente des Pays-d'en-Haut aux Britanniques[42]. La première attaque commandée par Pontiac vise le fort Détroit en . Les combats s'étendent ensuite rapidement à toute la région. Huit forts britanniques sont pris et d'autres, dont le fort Détroit et le fort Pitt, sont assiégés.

Dans The Conspiracy of Pontiac, Francis Parkman présente ces attaques comme une opération coordonnée planifiée par Pontiac[43],[44]. L'interprétation de Parkman demeure influente mais depuis, d'autres historiens ont avancé qu'aucune preuve n'indiquent que ces attaques faisaient partie d'un plan général ou d'une « conspiration[45] ». Ils soutiennent plutôt que le soulèvement n'a pas été planifié mais que les nouvelles de l'attaque de Pontiac à Détroit ont circulé dans les Pays-d'en-Haut et ont inspiré des Autochtones mécontents à rejoindre la révolte. À cela il faut ajouter le fait que les attaques contre les forts britanniques n'ont pas été simultanées et que la plupart des Autochtones de l'Ohio ne sont entrés en guerre qu'un mois après le début du siège à Détroit[44].

Parkman avance également que la conspiration de Pontiac a été secrètement alimentée par des colons français pour nuire aux Britanniques. Cette idée était très répandue chez certains administrateurs britanniques de l'époque mais les historiens n'ont trouvé aucune preuve permettant d'étayer une implication française. Ces rumeurs étaient en partie liées au fait que des ceintures de guerre françaises datant de la guerre de la Conquête continuaient de circuler dans certains villages autochtones. Des historiens avancent aujourd'hui que les rôles étaient plutôt inversés et que ce sont les Autochtones qui ont essayé d'impliquer les Français. Pontiac et d'autres chefs autochtones évoquaient fréquemment le retour imminent des Français et une renaissance de l'alliance avec eux. Tout cela était apparemment destiné à pousser les Français à rejoindre la révolte contre les Britanniques mais seuls quelques colons et commerçants français ont finalement soutenu le soulèvement[46].

Le siège du fort Détroit

Le , Pontiac organise un conseil sur les rives de l'Écorse — sur le site actuel de la ville de Lincoln Park dans le Michigan — à 15 km au sud-ouest de Détroit. Près de 460 guerriers sont présents. Reprenant les enseignements de Neolin pour inspirer ses auditeurs, Pontiac convainc plusieurs nations autochtones de le rejoindre afin de tenter de prendre le fort Détroit[47]. Le , Pontiac approche le fort avec 50 Outaouais pour évaluer la taille de la garnison et l'emplacement des magasins[48],[49]. Selon un chroniqueur français, lors d'un second conseil, Pontiac aurait déclaré :

« Il est important pour nous, mes frères, que nous exterminions de nos terres cette nation qui ne cherche qu'à nous détruire. Vous voyez aussi bien que moi que nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins comme nous le faisions avec nos frères, les Français… Par conséquent, mes frères, nous devons tous jurer de les détruire sans plus attendre. Rien ne nous en empêche ; ils sont peu nombreux et nous pouvons le faire[50] - [51]. »

Espérant prendre le fort Détroit par surprise, Pontiac y entre le avec environ 300[52] guerriers dissimulant leurs armes sous leurs vêtements ou des couvertures. Le commandant du fort, de Gladwin, avait cependant été informé du plan de Pontiac et était prêt à combattre[53],[54]. Il laisse entrer Pontiac et les autres guerriers dans le fort. Constatant que sa tactique a échoué, Pontiac affirme que ses intentions ne sont nullement belliqueuses et qu'il reviendra au fort « pour fumer dans Le Calumet de paix[17] ». Il se retire après un bref conseil.

Le , Pontiac revient à Détroit avec 65 canots remplis d'hommes. Cette fois, Gladwin ne le fait pas entrer. Le chef outaouais ne se laisse pas démonter pour autant et commence plutôt à assiéger le fort. Pontiac et ses alliés s'en prennent également aux colons et aux soldats anglo-américains qu'ils trouvent à l'extérieur du fort, y compris aux femmes et aux enfants[55]. Un soldat est rituellement mangé comme cela était la coutume chez certaines nations de la région des Grands Lacs[56]. La violence étant dirigée contre les Britanniques, les colons français ont généralement été épargnés, d'autant que certains tenaient informés leurs anciens alliés des mouvements des troupes anglaises. Finalement, près de 900 guerriers d'une demi-douzaine de nations, dont les Potéouatamis, les Sauteux de la baie de Saguinam et de la rivière à la Tranche, viennent soutenir le siège[57].

En outre, Pontiac, qui alimente l'idée d'une reconquête de la France, arrive à convaincre un nombre infime de Canadiens à rejoindre ses rangs. Ceux-ci souhaitent majoritairement rester neutres dans ce conflit. Selon ce qu'on peut lire dans le Journal ou dictation d’une conspiration, il aurait dit à des Canadiens : « Ce n’est pas pour me venger seulement que je fais la guerre aux Anglais, c’est pour vous mes frères, comme pour nous » ou encore « Je suis Français et je veux mourir Français[11] ». Pontiac fait pression sur Pierre Joseph Neyon de Villiers, gouverneur et commandant du fort de Chartres, au pays des Illinois, pour qu'il l'aide à combattre les Britanniques qui occupent le fort Pontchartrain du Détroit depuis 1760.

Prise des petits forts

Avant que les autres avant-postes britanniques n'aient appris le siège du fort Détroit, les Autochtones mènent des actions rapides et s'emparent de petits forts situés au pourtour des Grands Lacs entre le et le [58]. Le premier à tomber est le fort Sandusky (Fort Sandoské), un petit fortin situé sur les rives du lac Érié. Il avait été construit en 1761 sur ordre du général Amherst malgré les objections des Hurons qui, en 1762, avaient averti son commandant qu'il le brûlerait bientôt[59],[60]. Le , un groupe de Hurons entre dans le fort pour tenir un conseil suivant le même stratagème qui avait échoué neuf jours plus tôt à Détroit. Ils s'emparent du commandant et tuent 15 autres soldats ainsi que des marchands britanniques[61]. Ils sont les premiers de la centaine de marchands à être tués au début de la guerre[58]. Les morts sont rituellement scalpés et le fort, incendié[62],[63].

Le , le fort Saint-Joseph, sur le site de la ville actuelle de Niles dans le Michigan, est capturé avec la même ruse qu'au fort Sandusky. Les Potawatomis capturent le commandant et massacrent la garnison de 15 hommes[64]. Le fort Miami, sur le site de la ville actuelle de Fort Wayne dans l'Indiana, est le troisième à être pris. Le , le commandant est abattu par les Miamis. Les 9 hommes de la garnison se rendent après que le fort ait été encerclé[65]. Le , des renforts commandés par le lieutenant Abraham Cuyler provenant du fort Niagara tombent dans une embuscade d'un parti d'Outaouais à la Pointe-Pelée. Sur les 96 hommes du convoi, 46 sont faits prisonniers[17].

Dans le Pays des Illinois, les Ouiatanons, les Mascoutens et les Kicapous prennent le fort Ouiatenon, à environ 8 km au sud-ouest de la ville actuelle de Lafayette dans l'Indiana, le . Ils attirent les 20 hommes de la garnison à l'extérieur sous prétexte d'un conseil et les capturent. Les Autochtones qui habitaient à proximité du fort Ouiatenon entretenaient de bonnes relations avec la garnison britannique mais les émissaires de Pontiac les avaient convaincu d'agir. Les guerriers s'excusent auprès du commandant pour s'être emparé du fort en déclarant qu'ils « y avaient été contraints par les autres nations amérindiennes[66] ». À l'inverse des autres forts, les Autochtones de Ouiatenon n'ont pas tué leurs prisonniers britanniques[67].

Le fort suivant à tomber, le plus grand, est Michilimakinac[68], sur le site de la ville actuelle de Mackinaw City dans le Michigan. Le , les Sauteux organisent une partie de crosse avec des visiteurs sauks. Les soldats assistent au match comme ils l'avaient fait auparavant. La balle est lancée dans les portes ouvertes du fort, qui habrite 200 habitants, et les équipes se précipitent à l'intérieur où des femmes autochtones avaient fait entrer discrètement des armes sous des couvertures. Les guerriers tuent 15 des 35 gardes et cinq autres sont torturés rituellement[69],[70],[71]. Le marchand anglo-américain Alexander Henry assiste à la scène, effrayé. Parvenant à survivre malgré le fait qu'il déplore n'avoir reçu aucune aide des Canadiens habitant le fort, il décrira plus tard en détails ce qu'il qualifie de massacre dans ses mémoires.

Trois forts de la vallée de l'Ohio sont également pris lors d'une seconde vague d'attaques au milieu du mois de . Les Tsonnontouans s'emparent du fort Venango, près du site de la ville actuelle de Franklin en Pennsylvanie, le . Ils massacrent les 12 hommes de la garnison et gardent en vie le commandant pour qu'il rédige par écrit les doléances des Tsonnontouans. Il est ensuite brûlé vif[72]. Il est possible que ce soit les mêmes guerriers tsonnontouans qui ont attaqué le fort Le Boeuf, sur le site de la ville actuelle de Waterford en Pennsylvanie, le mais la plupart des 12 hommes de la garnison s'échappe au fort Pitt[73].

Le , environ 250 guerriers outaouais, hurons et sauteux de Détroit encerclent le fort de la Presqu'île, sur le site de la ville actuelle d'Érié en Pennsylvanie. Après deux jours de siège, la garnison de 30 à 60 soldats se rend à condition de pouvoir retourner au fort Pitt[74]. Ils sont toutefois presque tous tués après être sortis du fort[75].

Le siège du fort Pitt et la variole

Les colons de l'Ouest de la Pennsylvanie trouvent refuge au fort Pitt (autrefois le fort Duquesne) après le début de la guerre. Près de 550 personnes s'y entassent, dont plus de 200 femmes et enfants[76],[77]. En juin, Simeon Ecuyer, un officier britannique d'origine suisse chargé du commandement, écrit : « nous sommes si nombreux dans le fort que je crains la maladie… la variole est parmi nous[76] ». Le fort Pitt est attaqué le par des Lenapes puis est assiégé durant tout le mois de . Entre-temps, des guerriers shawnees et lenapes mènent des raids en Pennsylvanie et tuent un nombre plusieurs colons. Deux petits fortins reliant le fort Pitt avec l'est, le fort Bedford et le fort Ligonier, sont sporadiquement attaqués sans être capturés[78],[79]. Dans la foulée de ces événements, l’assemblée de la Pennsylvanie recrute 700 soldats afin de défendre ses habitants.

Avant la guerre, Jeffery Amherst avait rejeté la possibilité que les Autochtones puissent offrir une quelconque résistance à la domination britannique mais durant l'été 1763, la situation militaire s'était considérablement dégradée. Il ordonne à ses officiers d'« exécuter immédiatement » tout guerrier autochtone capturé. Le , Amherst écrit au colonel Henri Bouquet de Lancaster en Pennsylvanie qui préparait une expédition pour secourir le fort Pitt : « Ne devrait-on pas répandre la variole parmi les Indiens rebelles, recourir à tous les stratagèmes en notre pouvoir pour les éliminer[80] - [81] ». Bouquet, qui est d'accord avec cette option, lui répond le : « J'essaierai d'infecter ces salauds avec les couvertures qui pourraient tomber entre mes mains et faire attention à ne pas contracter la maladie moi-même ». Amherst lui écrit à nouveau le , spécifiant : « Vous ferez bien d'infecter les Indiens avec des couvertures, de même que toute autre méthode qui permettrait d'extirper cette race exécrable[82] - [83] - [84] ». Le même mois, Bouquet remet un ordre au capitaine Valentine Gardiner. Ce dernier invite des chefs delawares et leur offre des couvertures infectées.

Les officiers assiégés du fort Pitt avaient déjà essayé de faire ce qu'Amherst et Bouquet proposaient, apparemment de leur propre initiative. Durant des pourparlers le , Simon L'Écuyer offre aux représentants lenapes deux couvertures et un mouchoir qui avaient été exposés à la variole en espérant transmettre la maladie aux Autochtones et les forcer à lever le siège[85],[86]. William Trent, commandant de la milice britannique pendant le siège, écrit dans son journal que l'objectif de donner les couvertures était de « transmettre la variole aux Indiens[87] ».

Si l'intention est claire, il est difficile de démontrer que cette tentative, pleinement documentée par les échanges épistolaires, de transmettre la variole aux Autochtones a fonctionné ou non[88]. Comme de nombreux Autochtones sont morts de la variole durant la guerre de Pontiac, l'historien Francis Jennings en a conclu que la tentative a été « sans aucun doute efficace[89] ».

D'autres historiens doutent cependant du lien entre l'épidémie de variole et les couvertures du fort Pitt. Selon le rapport d'un témoin, la variole s'était répandue dans la vallée de l'Ohio avant l'incident du fort Pitt[90],[91]. Comme la maladie était déjà dans la région, elle pourrait avoir atteint les villages autochtones par d'autres façons. Des témoins rapportent que les guerriers avaient contracté la maladie après avoir attaqué des campements blancs et ramené la variole avec eux dans leurs villages[91],[90]. L'historien Michael McConnell avance que même si la tentative du fort Pitt avait fonctionné, les Autochtones connaissaient déjà la maladie et savaient qu'il fallait isoler les malades. Pour ces raisons, McConnell conclut que « les efforts britanniques pour utiliser l'épidémie comme une arme n'ont pas forcement été nécessaires ou particulièrement efficaces[92] ». Selon l'historien David Dixon, les Autochtones à l'extérieur du fort Pitt n'ont apparemment pas été affecté par une quelconque maladie[91]. Dixon affirme que « les Indiens ont bien pu contracter l'effrayante maladie de plusieurs manières mais les couvertures infectées de Fort Pitt n'en étaient pas une[93] - [92] - [94] ».

Bloody Run et le massacre du Trou du Diable

Pendant ce temps, des renforts britanniques, composés de 260 soldats sous les ordres de Dalyell, arrivent à Détroit le [17]. Ce dernier repart aussitôt afin de tenter une attaque surprise contre le camp de Pontiac. Dans la nuit du , il quitte donc avec son contingent à dessein de surprendre le camp des assiégeants. Pontiac a cependant été prévenu de leur approche par des Canadiens. Un affrontement a lieu sur un pont surplombant le ruisseau Parent. De nombreux Britanniques sont tués, dont Dalyell. Les survivants parviennent à revenir au fort. Cet incident sera plus tard appelé Bloody Run.

Plus à l’est, en Pennsylvanie, le colonel Henry Bouquet a reçu l'instruction de quitter Carlisle le . Avec 460 hommes de troupes, il doit aller défendre le fort de Pittsburgh en état de siège. Là, les Lenapes, les Shawnees et les Tsonnontouans se lassent de batailler. Un de leurs assauts a raté le . Peu après, la plupart des Autochtones lèvent le siège du fort Pitt pour tenter d'intercepter les 500 soldats britanniques qui progressaient vers celui-ci sous le commandement du colonel Bouquet.

Le , les deux belligérants se rencontrent à Bushy Run, situé dans l'actuel comté de Westmoreland. Même si ses troupes subissent de lourdes pertes, Bouquet parvient à repousser l'attaque et rejoint le fort Pitt le , où il lève le siège. Sa victoire est ensuite célébrée un peu partout dans les colonies britanniques. Les cloches des églises de Philadelphie sonnent ainsi toute une nuit. Le roi George III lui-même n'a pas manqué de souligner l'événement[95].

Cette victoire est toutefois rapidement suivie d'une lourde défaite. Le fort Niagara, l'un des plus importants de l'Ouest de la Pennsylvanie, avait été épargné jusque-là. Or, le , environ 300 Tsonnontouans, Outaouais et Ojibwés attaquent un convoi de ravitaillement le long du portage des chutes du Niagara. Deux compagnies sont envoyées du fort Niagara pour tenter de le secourir. Elles sont également défaites. Du côté anglo-américain, plus de 70 soldats sont tués. Ils ont par la suite appelé cet épisode de la guerre, le plus sanglant pour les soldats britanniques, « massacre du Trou du Diable »[96],[97],Dowd 2002, p. 137.

La Proclamation royale est promulgée

Le , la Couronne britannique adopte une Proclamation royale réorganisant l'Amérique du Nord britannique consécutivement au traité de Paris. Le document trace une frontière entre les Treize colonies du littoral et les terres autochtones à l'ouest des Appalaches, créant ainsi une grande réserve de terres pour la chasse, qui s'étend des Appalaches au Mississippi et de la Floride au Québec. En interdisant aux colons anglo-américains de s'établir sur des terres autochtones, George III espérait éviter de nouveaux conflits. L'historien Colin Calloway écrit cependant que : « la proclamation royale reflétait la notion selon laquelle la ségrégation et non l'interaction devait caractériser les relations entre les Amérindiens et les Blancs[98] ». De plus, comme le précise l'historien Denis Delâge, c'est uniquement un droit de possession et non de propriété qui est alors reconnu aux Autochtones[99].

Pontiac lève le siège

La situation devant le fort Détroit reste par ailleurs inchangée et l'influence de Pontiac auprès de ses guerriers commence à faiblir au cours de l’été. Les Potéouatamis se dissocient en effet de leur alliance avec le chef outaouais alors que les Hurons de Také y mettent un terme[17]. Les assiégés ont de plus reçu des vivres et des munitions tandis que les nouvelles concernant le contenu du traité de Paris arrivent au fort Détroit. Des Autochtones commencent à quitter le siège[17]. Le commandant Neyon de Villiers incite dès lors par lettres les guerriers à enterrer la hache de guerre. Même s'il juge que les Britanniques font montre « de leurs hauteur et mépris ordinaires[100] » à l'égard des Autochtones, Neyon de Villiers suggère à Pontiac de renoncer à toute attaque contre les Anglais et de retourner dans les territoires en paix. Le , finalement convaincu que les Français de l'Illinois ne l'aideraient pas, Pontiac lève le siège de Détroit. Il écrit à Gladwin :

« Mon Frère, La parole que mon père a envoyée pour faire la paix je l’accepte tous mes jeunes gens ont enterres leurs hachètes, je pense que tu oubliras les mauvaises choses qui sont passées il y a quelque temps, de meme j’oublirai ce que tu peut m’aviser faire pour ne penser que de bonne, moi, les Saulteurs, les Hurons, nous devons t’aller parler quand tu nous demanderas, fais nous la réponse, je t’envoyes le conseil afin que tu le voye, si tu es bien comme moi tu me feras réponse. Je te souhaite le bon Jour[17]. »

Pontiac se retire ensuite sur la rivière Maumee, où il continue ses efforts pour organiser la résistance contre les Britanniques[101].

Le , Neyon de Villiers écrit au gouverneur de la Louisiane, Jean-Jacques Blaise d'Abbadie : « Ils ne manquent pas dans toute leur harrangue de me répetter ; prend courage mon père, n'abandonne pas tes enfants, les Anglais ne viendront jamais icy tant qu'il y aura un homme rouge[102] ».

Les Paxton Boys

La violence et la peur engendrées par la guerre de Pontiac convainquent de nombreux Pennsylvaniens de l'Ouest que leur gouvernement ne faisait rien pour les protéger. La manifestation la plus violente de ce mécontentement a été un soulèvement mené par un groupe d'auto-défense appelé les Paxton Boys, provenant essentiellement du village de Paxton (ou Paxtang) en Pennsylvanie. Ses habitants se sont ainsi attaqués aux Autochtones, dont la plupart étaient convertis au christianisme et vivaient paisiblement dans de petites enclaves au milieu de la population anglo-américaine de Pennsylvanie. À la suite d'une rumeur voulant qu'un groupe de guerriers autochtones avait été aperçu près du village de Conestoga le , un groupe de plus de 50 Paxton Boys décident de marcher sur le village et tuent les six Andastes qu'ils y ont trouvé. Les administrateurs pennsylvaniens ont ensuite placer 14 autres Andastes sous protection judiciaire à Lancaster mais le , les Paxton Boys sont entrés dans la prison et les ont massacré. Le gouverneur, John Penn, a eu beau offrir des primes pour l'arrestation des meurtriers, personne ne s'est présenté pour les identifier[103].

Les Paxton Boys ont ensuite dirigé leur attention vers les autres Autochtones vivant dans l'est de la Pennsylvanie, dont la plupart avaient rejoint Philadelphie pour y trouver une protection. Plusieurs Paxton Boys marchent sur Philadelphie en mais les troupes britanniques et les miliciens les empêchent de commettre d'autres violences. Benjamin Franklin, qui avait aidé à organiser la milice locale, négocie avec les chefs des Paxton Boys pour mettre fin aux violences. Franklin les critique sévèrement. Il pose une question lourde de sens : « si un Indien me blesse, dois-je venger cette blessure sur tous les Indiens[104] ? » L'un des chefs du mouvement, Lazarus Stewart, sera plus tard tué lors du massacre de la Wyoming Valley en 1778.

La réponse britannique (1764-1766)

Les raids autochtones sur les implantations frontalières se poursuivent au printemps et à l'été 1764. La colonie de Virginie est la plus touchée avec plus de 100 colons tués[105]. Le , 15 colons travaillant dans un champ près du fort Cumberland dans le Maryland ont été tués. Le , environ 13 colons vivant près du fort Loudoun à Winchester en Pennsylvanie sont eux aussi tués et leurs maisons incendiées. Le , quatre guerriers lenapes tuent et scalpent un enseignant et dix enfants dans l'actuel comté de Franklin en Pennsylvanie. La multiplication d'incidents de ce genre pousse l'Assemblée de Pennsylvanie, avec l'approbation du gouverneur Penn, à réintroduire les primes au scalp offertes durant la guerre de la Conquête pour tout Autochtone, homme ou femme, de plus de dix ans tué[106],[105].

Pontiac retourne pour sa part au fort de Chartres afin de convaincre Neyon de Villiers de reformer l'alliance franco-indienne. Le , Pontiac lui demande de renforcer son « armée à Détroit où elle continue la guerre contre les Anglais et ne s’arrêtera que lorsqu’il n’y aura plus d’hommes rouges[17] ». Neyon décline, rappelant que les Anglais et les Français vivent désormais en paix.

Le général Amherst a quant à lui été rappelé à Londres en et remplacé par le major-général Thomas Gage. En 1764, Gage envoie deux expéditions vers l'ouest pour écraser la rébellion, secourir les prisonniers britanniques et arrêter les responsables autochtones de la guerre. Selon l'historien Fred Anderson, la campagne de Gage, qui avait été conçue par Amherst, prolonge la guerre de plus d'un an car elle avait pour but de punir les Autochtones plutôt que de mettre fin à la guerre. Néanmoins, Gage autorise William Johnson à négocier un traité de paix au fort Niagara pour offrir aux Autochtones une chance d'« enterrer la hache de guerre[107] ».

Le traité du fort Niagara

En , Pontiac rentre à son campement situé à la rivière des Miamis. Profitant de l'absence de Pontiac et d'une scission au sein du village du chef outaouais, Johnson en profite pour négocier, en et , un traité de paix au fort Niagara devant près de 2 000 Autochtones, essentiellement Iroquois. Même si la plupart étaient restés à l'écart du conflit, les Tsonnontouans de la vallée de la Genesee avaient pris les armes contre les Britanniques. Johnson essaie de les ramener au sein de l'alliance de la Covenant Chain.

En réparation du massacre du Trou du Diable, les Tsonnontouans sont obligés d'abandonner le portage stratégique des chutes du Niagara aux Britanniques. Johnson convainc même les Iroquois d'envoyer des guerriers contre les Autochtones de la vallée de l'Ohio. Cette expédition iroquoise fait plusieurs prisonniers parmi les Lenapes et détruit des villages abandonnés shawnees et lenapes dans la vallée de la Susquehanna. Les résultats ne sont toutefois pas à la hauteur des espoirs de Johnson[108].

Les expéditions de Bradstreet et de Bouquet

Après avoir sécurisé la région autour du fort Niagara, les Britanniques lancent deux expéditions militaires vers l'ouest. La première, menée par le colonel John Bradstreet, devait traverser le lac Érié en bateau pour renforcer le fort Détroit. Bradstreet devait ensuite soumettre les Autochtones de la région avant de progresser vers le Sud dans le Pays des Illinois. La seconde expédition, commandée par le colonel Bouquet, devait marcher sur le fort Pitt et former un second front dans le Pays des Illinois.

Bradstreet quitte le fort Schlosser au début du mois d' avec environ 1 200 soldats et un important contingent d'alliés autochtones recrutés par William Johnson. Bradstreet considérait qu'il n'avait pas assez d'hommes pour soumettre tous les Autochtones par la force et lorsqu'une tempête l'oblige à s'arrêter au fort de la Presqu'île le , il décide de négocier un traité avec une délégation autochtone de la vallée de l'Ohio menée par Guyasuta. Bradstreet avait outrepassé son autorité en signant un traité de paix et non une simple trêve et en acceptant d'arrêter l'expédition de Bouquet qui n'avait pas encore quitté le fort Pitt. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, Gage, Johnson et Bouquet en ont été ulcérés. Gage dénonce aussitôt le traité car il croyait que Bradstreet avait été trompé en arrêtant son offensive. Gage avait peut-être raison car les Autochtones n'ont pas livré les prisonniers comme convenu lors d'une seconde rencontre avec Bradstreet en septembre. Certains Shawnees ont même essayé d'obtenir l'aide des Français pour continuer la guerre[109].

Bradstreet continue sa route vers l'ouest sans savoir que ses décisions avaient indisposé ses supérieurs. Il atteint le fort Détroit le et y négocie un nouveau traité. Dans une tentative pour discréditer Pontiac qui n'était pas présent, Bradstreet coupe une ceinture de guerre que le chef outaouais avait envoyé à la réunion. Selon l'historien Richard White, « un tel acte, équivalent à un ambassadeur européen urinant sur une proposition de traité, choqua et offensa les Amérindiens rassemblés ». Bradstreet avance également que les Autochtones avaient accepté la souveraineté britannique à la fin de ses négociations. Johnson considérait toutefois que cela n'avait pas été suffisamment expliqué aux Autochtones et que d'autres conseils seraient nécessaires. Même si Bradstreet avait renforcé et réoccupé les forts britanniques de la région, ses actions diplomatiques ont rapidement été contestées[110].

Le colonel Bouquet, retardé en Pennsylvanie par le rassemblement de la milice, quitte finalement le fort Pitt le avec 1 150 hommes. Il rejoint la rivière Muskingum, dans la vallée de l'Ohio, à portée de vue de nombreux villages autochtones. Comme des traités de paix avaient déjà été négociés au fort Niagara et au fort Détroit, les Autochtones de la vallée de l'Ohio se sont retrouvés isolés. À quelques exceptions, ils étaient maintenant prêts à faire la paix.

Durant un conseil débutant le , Bouquet demande le retour de tous les prisonniers, y compris ceux capturés durant la guerre de la Conquête. Guyasuta et les autres chefs ont convenu à contre-cœur de rendre plus de 200 captifs, dont plusieurs avaient été adoptés dans des familles autochtones. Comme tous les captifs n'étaient pas présents au cours de ce conseil, les Autochtones ont dû céder des otages en garantie que les autres prisonniers seraient rendus. Les Autochtones acceptent finalement d'assister à une conférence pour signer la paix avec William Johnson en [111].

Le traité avec Pontiac

Même si les combats cessent après les expéditions de 1764[112], certains Autochtones continuent de prôner la résistance dans le Pays des Illinois, où les troupes britanniques devaient prendre possession du fort de Chartres conformément au traité de Paris de 1763. Un chef de guerre chaouanon, Charlot Kaské, se rend même jusqu'à La Nouvelle-Orléans pour essayer d'obtenir une aide française contre les Britanniques en et en , en vain[113],[114]. Encouragés par Pontiac, les Illinois poursuivent quant à eux les raids.

En 1765, les Britanniques décident finalement que l'occupation du Pays des Illinois ne pourra être réalisée que par la voie diplomatique. Les représentants britanniques se concentrent donc sur Pontiac, qui était devenu moins belliqueux depuis qu'il avait appris la trêve de Bouquet avec les nations de la vallée de l'Ohio[115]. L'assistant de Johnson, George Croghan, de dirige vers le Pays des Illinois à l'été 1765 et, bien qu'il ait été blessé durant le voyage par une attaque de Mascoutins et de Kickapous, il parvient à rencontrer et à négocier avec Pontiac. Le , le chef outaouais se rend à l'idée de la paix. En , les deux hommes signent une première entente à Ouiatanon[17].

Or, encore au printemps de 1766, les terres sont au cœur des préoccupations des Autochtones. Thomas Gage écrit ainsi à William Johnson :

« Nous sommes partout harcelés par la question des terres, les Français n'ont jamais eu quelque dispute avec les Indiens à propos de celles-ci, ni le long du Saint-Laurent ou du Mississippi, ni au Détroit ou à quelqu'autre endroit où ils ont choisi d'habiter, cela même s'ils n'ont jamais acheté un seul acre et je crois qu'ils nous font des difficultés parce que nous sommes porteurs d'un plan différent[116]. »

Alors que Charlot Kaské voulait brûler vif Croghan[117], Pontiac en appelle au calme et accepte de se rendre vers l'est où il signe un traité de paix formel avec William Johnson au fort Ontario le . Ce n'était pas réellement une reddition car aucun territoire n'avait été cédé et aucun prisonnier rendu[118]. Plutôt que d'accepter la domination britannique, Kaské traverse le Mississippi avec d'autres Français et Autochtones en direction de la Louisiane espagnole[119].

Un traité est signé le au fort de Chartres, où les Britanniques obtiennent le « consentement et l'approbation des chefs amérindiens de s'établir dans leur pays ». Pontiac se range mais il est clair pour lui que cela est dans l'optique où « leur père le roi d'Angleterre ne considère pas la prise de possession des forts que les Français possédaient comme un titre accordé à ses sujets pour qu'ils prennent possession de leur pays, puisqu'ils n'en ont jamais vendu quelques portions aux Français[120] ». Il demande de la poudre et du plomb en échange.

La soudaine loyauté de Pontiac à l'Angleterre lui vaut toutefois de se faire des ennemis parmi les siens. Exilé de son village, il est assassiné le [17].

Conséquences

Le nombre total de morts causé par la guerre de Pontiac est difficile à chiffrer. Environ 400 soldats britanniques ont été tués et peut-être 50 furent capturés et torturés[121]. George Croghan estime que 2 000 colons avaient pour leur part été tués ou capturés[122]. Les pertes amérindiennes sont mal connues mais on estime que 200 guerriers ont été tués au combat et que d'autres morts sont à déplorer si la guerre biologique initiée à Fort Pitt a fonctionné[123].

Dans l'historiographie, la guerre de Pontiac a longtemps été décrite comme une défaite autochtone[124]. Les historiens la considèrent plutôt aujourd'hui comme une impasse militaire. D'un côté, les Autochtones n'ont pas réussi à chasser les Britanniques et ont dû accepter leur présence sur leur terres[125]. D'un autre côté, les Autochtones ont en quelque sorte remporté une victoire en forçant le gouvernement britannique à abandonner les politiques d'Amherst et à créer une relation plus apaisée avec eux sur le modèle de l'alliance franco-amérindienne[126],[127],[128]. Ce sont les négociations et la diplomatie qui ont finalement mis fin à la guerre[129],[130],[131].

Selon l'historien David Dixon, la « guerre de Pontiac fut sans précédent par son atroce violence car les deux camps semblaient intoxiqués par un fanatisme génocidaire[132] ». L'historien Daniel Richter qualifie la tentative autochtone de chasser les Britanniques et les attaques des Paxton Boys contre eux comme des exemples de nettoyages ethniques[133].

Les effets de la guerre de Pontiac ont été durables. Comme la Proclamation reconnaissait officiellement que les nations autochtones avaient certains droits sur les terres qu'ils occupaient, elle a été qualifiée de Bill of Rights autochtone. Plus de deux cents ans plus tard, elle continue même de servir de base aux relations entre le gouvernement canadien et les Premières Nations[134].

Pour les colons et les spéculateurs fonciers anglo-américains, la Proclamation royale semblait annuler les gains obtenus au terme de la guerre avec la France. Le mécontentement a tôt fait de miner l'attachement des Treize colonies envers leur métropole et contribue à alimenter la révolution américaine[135]. Selon Colin Calloway : « Les colons américains lancèrent une guerre d'indépendance victorieuse douze ans après en partie à cause des mesures prises par le gouvernement britannique pour essayer d'empêcher une autre guerre comme celle de Pontiac[136] ».

Pour les Autochtones, la guerre de Pontiac démontre la capacité d'une coopération entre les nations à résister à l'expansion coloniale européenne. Même si le conflit divise les nations et les villages[137], elle représente une première forme de résistance contre la colonisation européenne en Amérique du Nord[138],[139].

La Proclamation de 1763 n'empêche cependant pas certains colons et spéculateurs fonciers anglo-américains de s'étendre vers l'ouest. Après les conférences organisées par les Shawnees en 1767, des chefs comme Joseph Brant, Alexander McGillivray, Blue Jacket et Tecumseh tentent par la suite de créer des confédérations pour raviver l'esprit de résistance qui avait émergé durant la guerre de Pontiac[140],[141].

Le , le parlement de Londres vote l'Acte de Québec qui joint le territoire de l'Ohio à la province de Québec sans pour autant autoriser sa colonisation, ce territoire étant toujours réservé aux Autochtones.

Présence dans la toponymie

Au Québec, de nombreux lacs et rues (dont à Québec et à Repentigny) portent le nom de Pontiac en souvenir du chef outaouais. On retrouve même la municipalité de Pontiac en Outaouais et la circonscription électorale de Pontiac[142].

En 2019, l'idée d’Amherst au sujet des couvertures contaminées par la variole ressurgit publiquement et dérange. Dans la foulée, son nom est retiré d’une rue à Montréal. Elle est plutôt rebaptisée Atateken.

Présence dans la culture populaire

Le nom du constructeur automobile Pontiac (1926-2010) fait référence au chef des Outaouais.

Notes et références

- 1 2 Dowd 2002, p. 117.

- ↑ Dixon 2005, p. 158.

- ↑ Pondiak pour les Français et Obwandiyag en outaouais (Delâge 2015, p. 331).

- ↑ Dixon 2005, p. 303n21.

- ↑ Peckham 1947, p. 107.

- ↑ Nester 2000, p. x.

- ↑ McConnell 1994, p. xiii.

- ↑ Dowd 2002, p. 7.

- ↑ Jennings 1988, p. 442.

- ↑ Parmi les titres alternatifs : « guerre défensive des Amérindiens de l'Ouest » (utilisé par McConnel d'après l'historien W. J. Eccles) et « guerre amérindienne de 1763 » (utilisé par Steele). L'expression « guerre de Pontiac » est la plus utilisée par les historiens figurant dans les références. « Conspiration de Pontiac » reste le titre utilisé par la Bibliothèque du Congrès.

- 1 2 Jean-François Nadeau et Dave Noël, « La guerre d’indépendance du chef Pontiac », sur Le Devoir, (consulté le ).

- ↑ Dowd 2002, p. 216.

- ↑ Anderson 2000, p. 453.

- ↑ White 1991, p. 256.

- ↑ Cité dans Delâge 2015, p. 339.

- ↑ Pour les tribus ne représentant pas une entité politique, voir White 1991, p. xiv. Pour les Outaouais qui dénoncèrent la guerre, voir White 1991, p. 287.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Louis Chevrette, « Pondiac » dans Dictionnaire biographique du Canada, Université Laval/Université de Toronto, 2003–, consulté le ..

- ↑ White 1991, p. 260.

- ↑ Dowd 2002, p. 168.

- ↑ Anderson 2000, p. 626-32.

- ↑ McConnell 1992, p. ch. 1.

- ↑ White 1991, p. 240-45.

- ↑ White 1991, p. 248-55.

- ↑ L'historien Denis Delâge explique que cela « renvoie aux obligations mutuelles des partenaires et la « chaîne » symbolise la force du lien. À l'origine, il s'agissait d'un câble de navire, puis d'une chaîne de fer, et finalement d'une chaîne d'argent » (Delâge 2015, p. 344).

- ↑ Dixon 2005, p. 85-89.

- ↑ Dixon 2005, p. 157-58.

- ↑ Dowd 2002, p. 63-69.

- 1 2 3 Delâge 2015, p. 331.

- ↑ White 1991, p. 256-58.

- ↑ McConnell 1992, p. 163-64.

- ↑ Dowd 2002, p. 70-75.

- ↑ Pour les effets de la pénurie de poudre des Cherokees sur Amherst, voir Anderson 2000, p. 468-71 ; Dixon 2005, p. 78. Pour le mécontentement amérindien concernant les restrictions sur la poudre à canon, voir Dowd 2002, p. 76-77 ; Dixon 2005, p. 83.

- ↑ Dowd 2002, p. 82-83.

- ↑ Dowd 2002, p. 6.

- ↑ White 1991, p. 272.

- ↑ Dixon 2005, p. 85-87.

- ↑ White 1991, p. 276.

- ↑ Dowd 2002, p. 105.

- ↑ Dixon 2005, p. 87-88.

- ↑ Dixon 2005, p. 92-93, 100.

- ↑ Nester 2000, p. 46-47.

- ↑ Dixon 2005, p. 104.

- ↑ Parkman 1851, p. 1:186-87.

- 1 2 McConnell 1992, p. 182.

- ↑ Peckham 1947, p. 108-10. L'historien Wilbur Jacobs défend la thèse de Parkman d'une planification antérieure de Pontiac mais rejette le mot « conspiration » car il suggère que les demandes amérindiennes étaient injustifiées, Jacobs 1972, p. 83-90.

- ↑ Dowd 2002, p. 105-13, 160, 268 ; White 1991, p. 276-77 ; Calloway 2006, p. 126. Peckham, comme Parkman, avancèrent que les Amérindiens ont pris les armes du fait de « garanties discrètes des Français » même si les deux reconnaissent que les preuves sont minces.

- ↑ Parkman 1851, p. 1:200-08.

- ↑ Dixon 2005, p. 108.

- ↑ Peckham 1947, p. 116.

- ↑ Peckham 1947, p. 119-20.

- ↑ Dixon 2005, p. 109.

- ↑ Plutôt 1 000 selon Delâge 2015, p. 332.

- ↑ Dixon 2005, p. 109-10.

- ↑ Nester 2000, p. 77-8.

- ↑ Dixon 2005, p. 111-12.

- ↑ Dixon 2005, p. 114.

- ↑ Peckham 1947, p. 156.

- 1 2 Dowd 2002, p. 125.

- ↑ McConnell 1992, p. 167.

- ↑ Nester 2000, p. 44.

- ↑ Nester 2000, p. 86 avance le nombre de 12 commerçants tués, Dixon 2005 mentionne qu'il y en eut « trois ou quatre » et Dowd 2002, p. 125 dit qu'ils étaient « beaucoup ».

- ↑ Nester 2000, p. 86.

- ↑ Parkman 1851, p. 1:271.

- ↑ Nester 2000, p. 88-9.

- ↑ Nester 2000, p. 90.

- ↑ Dixon 2005, p. 121.

- ↑ Nester 2000, p. 90-1.

- ↑ Voir Alexander Henry (trad. Georges Brissette), L'Attaque de 1763 : de Montréal à Michillimakinac, Québec, Septentrion, .

- ↑ Dixon 2005, p. 122.

- ↑ Dowd 2002, p. 126.

- ↑ Nester 2000, p. 95-97.

- ↑ Nester 2000, p. 99.

- ↑ Nester 2000, p. 101-02.

- ↑ Dixon 2005, p. 149 avance que le fort abritait 29 soldats et plusieurs civils tandis que Dowd 2002, p. 127 avance qu'il y avait « peut-être 60 hommes » à l'intérieur.

- ↑ Dowd 2002, p. 128.

- 1 2 Dixon 2005, p. 151.

- ↑ Nester 2000, p. 92.

- ↑ Dowd 2002, p. 130.

- ↑ Nester 2000, p. 97-8, 113.

- ↑ Peckham 1947, p. 226.

- ↑ Anderson 2000, p. 542, 809n.

- ↑ Anderson 2000, p. 809n.

- ↑ Grenier 2008, p. 144.

- ↑ Nester 2000, p. 114-15.

- ↑ Anderson 2000, p. 541-42.

- ↑ Jennings 1988, p. 447n26. Ce n'était pas la première fois qu'une forme primitive de guerre bactériologique avait été utilisée dans la région. En 1761, les Autochtones avaient essayé d'empoisonner le puits du fort Ligonier avec une carcasse animale. Dixon 2005, p. 153.

- ↑ Calloway 2006, p. 73.

- ↑ Une facture dans le fonds Bouquet papers à la British Library mentionne « sundry which were taken from people in the hospital to convey the small pox to the Indians ». Pour une étude des preuves et des interprétations historiques, voir Elizabeth A. Fenn, « Biological Warfare in Eighteenth-Century North America: Beyond Jeffery Amherst », The Journal of American History, vol. 86, no 4, , p. 1552-1580.

- ↑ Jennings 1988, p. 447-48.

- 1 2 McConnell 1992, p. 195.

- 1 2 3 Dixon 2005, p. 154.

- 1 2 McConnell 1992, p. 195-96.

- ↑ Dixon 2005, p. 152-55.

- ↑ Dowd 2002, p. 190.

- ↑ Pour les célébrations, voir Dixon 2005, p. 196.

- ↑ Peckham 1947, p. 224-25.

- ↑ Dixon 2005, p. 210-11.

- ↑ Calloway 2006, p. 92.

- ↑ Delâge 2015, p. 344.

- ↑ Cité dans Delâge 2015, p. 341.

- ↑ Dowd 2002, p. 139.

- ↑ Delâge 2015, p. 334.

- ↑ Nester 2000, p. 173.

- ↑ Franklin cité dans Nester 2000, p. 176.

- 1 2 Nester 2000, p. 194.

- ↑ Dixon 2005, p. 222-24.

- ↑ Anderson 2000, p. 553, 617-20.

- ↑ Pour le traité de fort Niagara, voir McConnell 1992, p. 197-99 ; Dixon 2005, p. 219-20, 228 ; Dowd 2002, p. 151-53.

- ↑ Pour Bradstreet, voir White 1991, p. 291-92 ; McConnell 1992, p. 199-200 ; Dixon 2005, p. 228-29 ; Dowd 2002, p. 155-58. Dowd écrit que l'escorte autochtone de Bradstreet comptait « environ 600 hommes » (p. 155) tandis que Dixon avance qu'ils étaient « plus de 250 » (p. 228).

- ↑ Pour Bradstreet à Détroit, voir White 1991, p. 297-98 ; McConnell 1992, p. 199-200 ; Dixon 2005, p. 227-32 ; Dowd 2002, p. 153-62.

- ↑ Pour l'expédition de Bouquet, voir Dixon 2005, p. 233-41 ; McConnell 1992, p. 201-05 ; Dowd 2002, p. 162-65.

- ↑ Dixon 2005, p. 242.

- ↑ White 1991, p. 300-1.

- ↑ Dowd 2002, p. 217-19.

- ↑ White 1991, p. 302.

- ↑ Cité dans Delâge 2015, p. 343.

- ↑ White 1991, p. 305, note 70.

- ↑ Dowd 2002, p. 253-54.

- ↑ Calloway 2006, p. 76, 150.

- ↑ Delâge 2015, p. 344-345.

- ↑ Peckham 1947, p. 239 ; Nester 2000, p. 280 liste 500 tués, une coquille apparente car sa source est Peckham.

- ↑ Pour les travaux reprenant les 2 000 tués (et non les tués et capturés), voir Jennings 1988, p. 446 ; Nester 2000, p. vii, 172, Nester avance par la suite (p. 279) que ce nombre est plutôt de 450 tués. Dowd avance que l'estimation largement reprise de Croghan « ne peut être prise sérieusement » car il s'agissait d'une « approximation grossière » réalisée alors que Croghan se trouvait à Londres, Dowd 2002, p. 142.

- ↑ Nester 2000, p. 279.

- ↑ Peckham 1947, p. 322.

- ↑ Beaulieu 2016, p. 116.

- ↑ White 1991, p. 305-09.

- ↑ Calloway 2006, p. 76.

- ↑ Richter 2001, p. 210.

- ↑ Dixon 2005, p. 242-43.

- ↑ White 1991, p. 289.

- ↑ McConnell 1994, p. xv.

- ↑ Dixon 2005, p. xiii.

- ↑ Richter 2001, p. 190-91.

- ↑ Calloway 2006, p. 96-98.

- ↑ Dixon 2005, p. 246.

- ↑ Calloway 2006, p. 91.

- ↑ Hinderaker 1997, p. 156.

- ↑ Steele 1994, p. 234.

- ↑ Steele 1994, p. 247.

- ↑ Dowd 1992, p. 42-43, 91-93.

- ↑ Dowd 2002, p. 264-66.

- ↑ Commission de toponymie du Québec, https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/recherche.aspx?s=Pontiac.

Bibliographie

- (en) Fred Anderson, Crucible of War : The Seven Years' War and the Fate of Empire in British North America, 1754-1766, New York, Alfred A. Knopf, , 862 p. (ISBN 0-375-40642-5, OCLC 40830180, lire en ligne).

- Alain Beaulieu, « Les droits des Autochtones à la terre entre les deux traités de Paris (1763-1783) : les traités de Paris, 1763-1783 », dans Laurent Veyssière, Philippe Joutard et Didier Poton, dir., Vers un nouveau monde atlantique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , p. 113-122.

- (en) Colin G. Calloway, The scratch of a pen : 1763 and the transformation of North America, Oxford, Oxford University Press, , 219 p. (ISBN 0-19-530071-8, OCLC 470175499, lire en ligne).

- Louis Chevrette, « Pondiac » dans Dictionnaire biographique du Canada, Université Laval/Université de Toronto, 2003–..

- Denis Delâge, « Pontiac, une guerre d’indépendance », dans Bertrand Fonck et Laurent Veyssière, dir., La chute de la Nouvelle-France : de l’affaire Jumonville au traité de Paris, Québec, Septentrion, , p. 321-346.

- (en) Peter D’Errico (dir.), « Jeffery Amherst and Smallpox Blankets – Lord Jeffery Amherst’s letters discussing germ warfare against American Indians », dans UMass Amherst, University of Massachusetts, 2020 (2001), [en ligne] https://people.umass.edu/derrico/amherst/lord_jeff.html.

- (en) David Dixon, Never Come to Peace Again : Pontiac's uprising and the fate of the British empire in North America, Norman, University of Oklahoma Press, , 353 p. (ISBN 0-8061-3656-1, OCLC 56318769, lire en ligne).

- (en) Gregory Evans Dowd, A spirited resistance : the North American Indian struggle for unity, 1745-1815, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 261 p. (ISBN 0-8018-4609-9, OCLC 23689008, lire en ligne).

- (en) Gregory Evans Dowd, War under Heaven : Pontiac, the Indian Nations, & the British Empire, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 360 p. (ISBN 0-8018-7079-8, OCLC 237790110).

- (en) Elizabeth Fenn, « Biological Warfare in Eighteenth-Century North America : Beyond Jeffery Amherst », The Journal of American History, Oxford, Oxford University Press, vol. 86, no 4, , p. 1552-1580 (JSTOR 2567577).

- (en) John Grenier, The First Way of War : American War Making on the Frontier, 1607-1814, Cambridge, Cambridge University Press, , 232 p. (ISBN 978-0-521-84566-3 et 0-521-84566-1, OCLC 55887273).

- (en) Eric Hinderaker, Elusive Empires : Constructing Colonialism in the Ohio Valley, 1763-1800, New York, Cambridge University Press, , 299 p. (ISBN 0-521-66345-8, OCLC 34658794, lire en ligne).

- (en) Wilbur R. Jacobs, « Pontiac's War-A Conspiracy? », dans Dispossessing the American Indian: Indians and Whites on the Colonial Frontier, New York, Scribners, , p. 83-93.

- (en) Empire of Fortune : Crowns, Colonies, and Tribes in the Seven Years War in America, New York, Norton, , 520 p. (ISBN 0-393-30640-2, OCLC 30969531).

- (en) Michael N. McConnell, A Country Between : The Upper Ohio Valley and Its Peoples, 1724-1774, Lincoln, University of Nebraska Press, , 357 p. (ISBN 0-8032-8238-9, OCLC 314466124, lire en ligne).

- (en) Michael N. McConnell, « Introduction to the Bison Book Edition », dans Francis Parkman, The Conspiracy of Pontiac, Lincoln, University of Nebraska Press, (ISBN 0-8032-8733-X).

- Jean-François Nadeau et Dave Noël, « La guerre d’indépendance du chef Pontiac », sur Le Devoir, .

- (en) William R. Nester, Haughty Conquerors : Amherst and the Great Indian Uprising of 1763, Westport, Connecticut, Praeger, , 296 p. (ISBN 0-275-96770-0, OCLC 805254483, lire en ligne).

- (en) Francis Parkman, The Conspiracy of Pontiac and the Indian War after the Conquest of Canada, Bison book, (réimpr. 1870) (ISBN 0-8032-8733-X et 0-8032-8737-2).

- (en) Howard H. Peckham, Pontiac and the Indian Uprising, University of Chicago Press, (1re éd. 1947) (ISBN 0-8143-2469-X, lire en ligne).

- (en) Philip Ranlet, « The British, the Indians, and Smallpox : What Actually Happened at Fort Pitt in 1763? », Pennsylvania History, vol. 67, no 3, , p. 427-441.

- (en) Daniel K. Richter, Facing East from Indian Country : a Native History of Early America, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, , 317 p. (ISBN 0-674-00638-0, OCLC 46974998).

- (en) Ian K. Steele, Warpaths : Invasions of North America, New York, Oxford University Press, , 282 p. (ISBN 0-19-508223-0, OCLC 29359410).

- (en) Matthew C. Ward, « The Microbes of War: The British Army and Epidemic Disease among the Ohio Indians, 1758-1765 », dans David Curtis Skaggs et Larry L. Nelson, The Sixty Years' War for the Great Lakes, 1754-1814, East Lansing, Michigan State University Press, (ISBN 0-87013-569-4), p. 63-78.

- (en) Richard White, The Middle Ground : Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815, Cambridge University Press, , 544 p. (ISBN 0-521-42460-7, OCLC 22344887, lire en ligne).

Bande dessinée

- Jacques Terpant, Capitaine perdu, chapitre 1, éditions Glénat, 2015.

Articles connexes

- Bataille de Bloody Run

- Bataille du Trou du Diable

- George Croghan

- Grands Lacs

- Fort Détroit

- Fort Pitt

- Jeffery Amherst

- Outaouais

- Proclamation royale

- Révolution américaine

- Territoire indien

- Traité de Paris

- Treize colonies

- William Johnson

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- La guerre de Pontiac sur le site internet du Collège Marianopolis au Canada.

- « La guerre de Pontiac », sur Encyclopédie canadienne.