| Pays | Royaume de Babylone |

|---|---|

| Langue(s) officielle(s) | Akkadien babylonien |

| Gouvernement | Première dynastie de Babylone, règne de Hammurabi (v. 1792-1750 av. J.-C.) |

|---|---|

| Entrée en vigueur | environ 1750 av. J.-C. |

Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d'environ 1750 av. J.-C., à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Il a été redécouvert en 1901-1902 à Suse en Iran, gravé sur une stèle de 2,25 mètres de haut comportant la quasi-totalité du texte en écriture cunéiforme et en langue akkadienne, exposée de nos jours au musée du Louvre (salle 227) à Paris. Il s'agit en fait d'une longue inscription royale, comportant un prologue et un épilogue glorifiant le souverain Hammurabi, qui a régné sur Babylone d'environ 1792 à 1750 av. J.-C., dont la majeure partie est constituée de décisions de justice.

Depuis sa découverte en 1901-1902 sur une stèle mise au jour lors des fouilles de Suse dirigées par Jacques de Morgan, cet ensemble de décisions est désigné comme un « code » et chaque décision comme autant de « lois » ou « articles » relatifs à différents aspects de la vie de la société babylonienne de la période. La nature exacte du texte est l'objet de débats : bien qu'il soit souvent présenté comme un code de lois dont les dispositions sont destinées à être appliquées dans le royaume de Hammurabi, les assyriologues qui l'ont étudié plus précisément insistent sur sa fonction politique de glorification du roi et y voient plutôt une sorte de traité juridique visant à conserver le souvenir du sens de la justice et de l'équité de Hammurabi.

Quoi qu'il en soit, y apparaissent des informations essentielles pour la connaissance de différents aspects de la société babylonienne du XVIIIe siècle av. J.-C. : organisation et pratiques judiciaires, droit de la famille et de la propriété, statuts sociaux, activités économiques, entre autres. Il convient souvent de compléter ces informations par celles fournies par les nombreuses tablettes cunéiformes de la même époque exhumées sur les sites du royaume de Babylone pour mieux comprendre le contenu du texte.

Contexte de rédaction

Le Code de Hammurabi est rédigé durant la période dite « paléo-babylonienne » (babylonienne ancienne), sous la première dynastie de Babylone, plus précisément vers la fin du règne du roi Hammurabi qui l'a commandité et sans doute formulé en grande partie. Celui-ci aurait régné de 1792 à 1750 av. J.-C. selon la « chronologie moyenne » qui est la plus usitée, mais il est possible qu'il faille le situer à une date plus récente (1728 – 1686 av. J.-C. selon les tenants de la « chronologie basse »), la datation absolue étant imprécise pour une période aussi reculée. Quand Hammurabi succède à son père Sîn-muballit sur le trône de Babylone, son royaume est faiblement étendu mais domine déjà des villes importantes comme Kish ou Sippar. Il est entouré de royaumes puissants : Larsa au sud, Eshnunna et Ekallatum puis Mari au nord. Après une première moitié de règne peu active sur le plan militaire, Hammurabi réussit à vaincre et annexer ses voisins, dominant alors la majeure partie de la Mésopotamie. C'est donc le véritable fondateur du royaume babylonien en tant que puissance politique de premier plan dans l'histoire du Proche-Orient ancien[1].

Du point de vue de la littérature juridique, le royaume babylonien dispose de structures judiciaires typiques de la tradition mésopotamienne : le roi est le juge suprême, les membres de l'administration (notamment les gouverneurs) ont souvent des attributions judiciaires de même que les autorités locales (conseils d'Anciens et conseils de quartiers des villes), mais il existe également des juges professionnels (dayyānum). Ces autorités rendent souvent justice de façon collégiale, après une procédure d'instruction reposant sur la recherche de preuves, notamment des témoignages et des documents écrits comme des contrats[2],[3]. Cela explique la quantité de documents juridiques connus pour cette période. Depuis au moins la période d'Ur III et le règne d'Ur-Nammu (2112 – 2094 av. J.-C.), les rois mésopotamiens ont pris l'habitude de compiler des recueils de sentences juridiques, et c'est cette tradition que reprend Hammurabi en écrivant son Code au moment où il procède à l'organisation de l'administration de ses conquêtes et où il cherche à faire passer son œuvre à la postérité[4].

Sources : la stèle et les copies

Stèle du Code

| Stèle du Code de Hammurabi | |

Face avant de la stèle du Code de Hammurabi au musée du Louvre. | |

| Type | Stèle |

|---|---|

| Dimensions | Hauteur : 225 cm ; Largeur : 79 cm ; Épaisseur : 47 cm |

| Inventaire | Sb 8[5]/ AS 6064[6] |

| Matériau | Basalte |

| Méthode de fabrication | Ronde-bosse |

| Période | v. 1750 av. J.-C. |

| Culture | Babylone |

| Date de découverte | 1901-1902 |

| Lieu de découverte | Suse |

| Coordonnées | 48° 51′ 40″ nord, 2° 20′ 17″ est |

| Conservation | Musée du Louvre, département des Antiquités orientales,Richelieu, [AO] Salle 227 - Salle du code d'Hammurabi, Hors vitrine. Paris |

| Fiche descriptive | Stèle du Code de Hammurabi dans la base Atlas |

%252C_la_Sorbonne%252C_%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes.jpg.webp)

Le Code de Hammurabi est essentiellement connu par une stèle dont les deux fragments principaux ont été exhumés par Gustave Jéquier et Louis-Charles Watelin en décembre 1901 et en janvier 1902 à Suse, ancienne capitale de l'Élam, de nos jours située dans le Sud-Ouest de l'Iran (province du Khuzistan), lors de fouilles conduites par une mission française dirigée par Jacques de Morgan[7].

La stèle y avait été apportée vers 1155 av. J.-C. en compagnie d'autres monuments mésopotamiens (comme la stèle de victoire du roi Naram-Sin édifiée en l'honneur de Naram-Sin d'Akkad ou divers kudurrus) par les rois élamites qui avaient conquis et pillé les grandes villes du royaume de Babylone. L'origine exacte de cette stèle est peut-être le temple du dieu-soleil Shamash situé à Sippar, au nord de Babylone, à moins qu'elle ne provienne de cette dernière[8]. Elle est détruite à un moment puisqu'elle a été retrouvée brisée, mais il est impossible de savoir quand : son découvreur de Morgan avait supposé que c'était arrivé au moment du sac de la ville par les troupes assyriennes de 648 av. J.-C., mais il n'y a pas d'élément en ce sens. Le colophon d'une copie du prologue du Code mise au jour dans la bibliothèque du temple de Shamash à Sippar et apparemment datée du VIe siècle av. J.-C. indiquerait qu'un scribe originaire de la ville d'Agadé a fait une copie du texte de la stèle de Suse. Il croyait de façon erronée qu'elle avait été érigée là par Hammurabi lui-même, puisqu'il explique le passage copié ainsi : « Selon la teneur du texte exemplaire de la stèle ancienne que Hammurabi, roi de Babylone, a érigée à Suse ». La stèle serait donc encore visible à Suse à cette période[9].

Les fouilleurs français ont emporté la stèle au musée du Louvre, où elle est une des pièces maîtresses du département des Antiquités Orientales, tandis que le révérend père dominicain Jean-Vincent Scheil, qui a participé à sa découverte, en a publié la première traduction dès 1902[10].

La stèle mesure 2,25 mètres de haut et 55 centimètres de large environ, taillée dans un monolithe de basalte noir extrait dans les montagnes du Zagros ou de Haute Mésopotamie[11]. Son sommet cintré est sculpté en bas-relief sur le devant. Y est représentée une scène de rencontre entre le roi Hammurabi et le dieu Shamash. Le roi, représenté à gauche, se tient debout la main droite levée en signe de respect. Il porte une longue barbe, est coiffé d’un bonnet à rebord large et vêtu d'une robe à plis verticaux. Le dieu-soleil Shamash, situé à sa droite, est assis sur un trône. Il porte la tiare à cornes caractéristique des divinités, une longue barbe et une robe à volants. Il est identifié comme le dieu-soleil par les rayons qui jaillissent au-dessus de ses épaules et les trois rangées d’écailles sur lesquelles il pose ses pieds, qui représentent les montagnes de l'Est que le soleil franchit tous les matins. Il remet au roi les insignes de la royauté, le bâton et un objet circulaire (anneau ou cercle) qui symbolisent l'équité[12]. Ce bas-relief est de facture classique par son style et sa composition ; il s'inspire notamment des scènes dites de « présentation » courantes sur les sceaux-cylindres depuis la fin du IIIe millénaire av. J.-C. La présence de Shamash est liée à sa fonction de dieu de la justice (le prologue du Code le désigne comme le « grand juge du Ciel et de la Terre »)[13].

Sceau-cylindre avec son impression, représentant une scène de présentation d'un homme devant une divinité. V. 1850-1700 av. J.-C., musée des beaux-arts de Lyon.

Sceau-cylindre avec son impression, représentant une scène de présentation d'un homme devant une divinité. V. 1850-1700 av. J.-C., musée des beaux-arts de Lyon. Sceau-cylindre avec impression, représentant un roi versant une libation devant Shamash, qui tient l'anneau/cercle et le bâton symbolisant l'équité. Ur, v. 1900 av. J.-C. British Museum.

Sceau-cylindre avec impression, représentant un roi versant une libation devant Shamash, qui tient l'anneau/cercle et le bâton symbolisant l'équité. Ur, v. 1900 av. J.-C. British Museum. Divinité (Shamash ?) sur son trône tenant l'anneau/cercle et le bâton. Plaque en terre-cuite de l'époque paléo-babylonienne. Musée de Souleimaniye.

Divinité (Shamash ?) sur son trône tenant l'anneau/cercle et le bâton. Plaque en terre-cuite de l'époque paléo-babylonienne. Musée de Souleimaniye.

Le reste de la stèle porte le texte du Code, la plus longue inscription continue en écriture cunéiforme qui soit connue. Le texte est gravé en langue akkadienne (dans sa variante dite « vieux-babylonien ») dans des signes cunéiformes volontairement archaïsants, qui reprennent la graphie courante dans les inscriptions des rois d'Akkad et d'Ur III et non celle caractéristique de sa période de rédaction, un peu comme la graphie d’inspiration romaine est restée courante dans les inscriptions officielles européennes à l'époque moderne. Le choix d'inscrire le texte dans des cases procède de la même idée. La lecture se fait verticalement dans les cases, qui dans les transcriptions scientifiques sont présentées tournées à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour pouvoir être lues en lignes horizontales de gauche à droite. Sur la stèle, le passage d'une case à l'autre se fait de droite à gauche (de haut en bas dans les publications scientifiques), les cases étant donc regroupées en rangées (ou colonnes), lesquelles se succèdent de haut en bas. Il n'y a aucun système de ponctuation et pas de marque de césure entre les grandes sections du texte ou entre les « articles » qui sont des constructions des traducteurs modernes. Le texte comportait environ 4 000 cases à l'origine, mais sept rangées manquent en bas de la face, effacées par les Élamites, sans doute dans le but d'y graver ensuite une inscription à la gloire de leur propre roi, ce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire[14]. Si la stèle permet de connaître l'essentiel du texte, il y a donc une lacune (à partir du § 66).

Autres exemplaires

Le Code de Hammurabi était vraisemblablement gravé sur d’autres stèles disposées dans d'autres grands sanctuaires du royaume de Babylone mais qui n'ont pas été retrouvées, à moins que d’autres fragments trouvés à Suse n'en soient issus[15]. Une partie des lacunes de la stèle peut néanmoins être complétée par la quarantaine de copies d’extraits du Code inscrits sur des tablettes d'argile mises au jour sur divers sites archéologiques mésopotamiens, qui apportent également des informations sur l'existence de légères variantes du texte. Une copie du prologue présente ainsi une variante sur la forme (un registre de langue plus simple) mais aussi sur le fond (la liste des bienfaits du roi est moins complète que celle de la stèle, dénotant une rédaction antérieure de la liste). Les copies les plus récentes datent de la période néo-assyrienne (911-609 av. J.-C.), ce qui montre que le Code de Hammurabi est resté un modèle scolaire ou juridique transmis pendant au moins un millénaire. Il a également fait l'objet de commentaires ésotériques[16],[17].

Tablette de copie du prologue du Code, première moitié du XVIIIe siècle av. J.-C. (sans doute antérieure à la rédaction de la stèle), musée du Louvre.

Tablette de copie du prologue du Code, première moitié du XVIIIe siècle av. J.-C. (sans doute antérieure à la rédaction de la stèle), musée du Louvre.

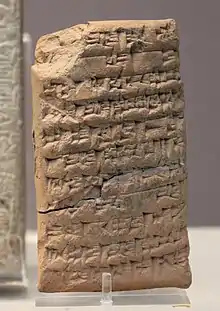

Fragment d'une copie du Code, provenant de Ninive, période néo-assyrienne (VIIe siècle av. J.-C.), musée du Louvre.

Fragment d'une copie du Code, provenant de Ninive, période néo-assyrienne (VIIe siècle av. J.-C.), musée du Louvre.

Organisation et nature du texte

Le texte du Code de Hammurabi est divisé en trois parties :

- un prologue historique en langue littéraire commémorant les accomplissements de Hammurabi en sa fin de règne ;

- les « lois » ou décisions de justice rendues par le roi ;

- un épilogue formulant la volonté que le texte transporte la parole du roi à travers les âges et ne soit pas altéré sous peine de malédictions.

Cette structure est partagée avec les deux autres « codes » de la Mésopotamie ancienne qui nous sont connus, le Code d'Ur-Nammu roi d'Ur, rédigé autour de 2100 av. J.-C.[19], et le Code de Lipit-Ishtar roi d'Isin, rédigé vers 1930 av. J.-C.[20]. En tant que texte législatif, le Code de Hammurabi partage des points communs avec d'autres textes de recueils de lois qui eux ne sont pas encadrés par un prologue et un épilogue et ne sont donc pas appelés « codes » : les lois d'Eshnunna qui datent à peu près de la même période (et étaient peut-être un « Code », mais le prologue et l'épilogue ne sont pas connus)[21], deux fragments de recueils de lois provenant du site de Hazor (en Israël), également datables de la même période[22], les lois assyriennes compilées autour de 1100 av. J.-C.[23], des recueils de lois babyloniennes du VIe siècle av. J.-C.[24], et les lois hittites; compilées et remaniées à plusieurs reprises entre 1600 et 1400 av. J.-C.[25].

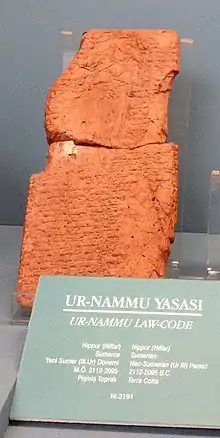

Tablette du Code d'Ur-Namma. Musée archéologique d'Istanbul.

Tablette du Code d'Ur-Namma. Musée archéologique d'Istanbul.

Tablette A des Lois assyriennes. Pergamon Museum.

Tablette A des Lois assyriennes. Pergamon Museum.

La désignation de « code » qui a été donnée au texte depuis sa redécouverte moderne est plus une projection des habitudes modernes qu'un reflet des réalités antiques. Cela vaut du reste pour la plupart des autres « codes » ou recueils juridiques de l'Antiquité (Code de Gortyne, Loi des Douze Tables, etc.). Ce sont (à l'exception peut-être du Corpus Iuris Civilis), des compilations de dispositions juridiques sans visée systématique (il ne s'agit pas de codifier tout le droit), qui ont un caractère concret et pas une portée générale[26].

Dans son contexte mésopotamien, le Code se caractérise par la présence d'un prologue et d'un épilogue typiques des inscriptions commémoratives à la gloire des monarques, notamment celles vantant leur sens de la justice et de l'équité et visant à le rapporter aux générations futures, qui trouvent leurs racines dans les inscriptions relatives aux « réformes » d'Urukagina de Lagash (vers 2350 av. J.-C.). Des assyriologues ont donc interprété le Code de Hammurabi comme un document avant tout politique. Ils relativisent ainsi les interprétations traditionnelles sur la portée des « lois », qui n'auraient pas eu la portée législative de celles contenues dans les Codes modernes mais plutôt une fonction de modèle. Certains replacent les compilations de décisions de justice dans la tradition des listes à but pédagogique et technique comme il en existait pour d'autres disciplines, en faisant donc une sorte de manuel juridique[27]. Néanmoins les interprétations juridique, politique et technique du Code de Hammurabi ne s'excluent pas forcément, ce texte étant issu d'une tradition longue et combinant plusieurs objectifs[28].

Une inscription royale : Hammurabi, roi de justice

Le prologue se présente comme une inscription royale de facture classique à la gloire de Hammurabi. Il détaille les accomplissements du roi au moment où son règne touche à sa fin, notamment les temples qui ont bénéficié de ses bienfaits, en lien avec leurs divinités ; voici par exemple le passage consacré à Enlil, dieu de la royauté :

« C'est moi, Hammurabi, le pasteur nommé par Enlil. Celui qui a accumulé abondance et profusion, qui a parachevé toutes les choses pour Nippur le lien du ciel et de la terre, le pourvoyeur zélé de l'Ekur (le temple d'Enlil à Nippur), le roi compétent qui a restauré Eridu (et) qui a maintenu purs les rites de l'E-abzu (le temple d'Ea à Eridu), celui qui a pris d'assaut les quatre contrées du monde, qui a grandi le renom de Babylone, qui a contenté le cœur de Marduk son seigneur (etc.). »

— Prologue du Code[29].

Le prologue est souvent utilisé pour dresser un tableau de l'étendue du royaume après la quarantaine d'années de règne de ce souverain, qui a fait de Babylone le plus puissant royaume de la Mésopotamie alors qu'auparavant il était une puissance de second rang. Sont d'abord énumérés des couples ville-divinité ordonnés suivant un objectif politico-théologique : d'abord les divinités pourvoyeuses de la royauté, Enlil de Nippur, Ea d'Eridu et Marduk de Babylone ; puis les divinités astrales Sîn d'Ur, Shamash de Sippar et Larsa, An et Ishtar d'Uruk. La suite reprend un ordre plus géographique : villes de Babylonie centrale (Isin, Kish, Kutha, Borsippa, Dilbat, Kesh), puis des villes bordières du Tigre (Lagash-Girsu, Zabalam, Karkar, Adab, Mashkan-shapir, Malgium) et enfin les grandes villes du Nord de la Mésopotamie que Hammurabi a conquis en sa fin de règne, à savoir Mari, Tuttul, Eshnunna, Akkad, Assur et Ninive[30].

Le prologue vise donc à donner une image de Hammurabi répondant aux canons du roi mésopotamien idéal : un souverain pieux aimé des dieux, un roi guerrier qui obtient la victoire grâce à leurs faveurs, mais avant tout un « roi de justice » (šar mišarim) inspiré par les dieux :

« Lorsque l'éminent Anu, le roi des Anunnaku, et Enlil, le seigneur des cieux et de la terre, qui fixe les destins du pays, eurent attribué à Marduk, le fils aîné d'Ea, le pouvoir d'Enlil (la royauté) sur la totalité des gens, l'eurent rendu grand parmi les grands, eurent donné à Babylone un nom éminent et l'eurent rendue hors pair parmi les contrées, […] alors c'est moi, Hammurabi, prince zélé qui craint les dieux, que, pour faire apparaître la justice dans le pays, pour anéantir le méchant et le mauvais, pour que le fort n'opprime pas le faible, pour sortir comme Shamash au-dessus des têtes noires (les hommes) et éclairer le pays, Anu et Enlil ont appelé par mon nom pour procurer du bien-être aux gens. »

— Prologue du Code[31].

Le roi apparaît en quelque sorte comme une manifestation terrestre du dieu-soleil Shamash, garant de justice et d'équité[32]. L'idéal de roi de justice est notamment porté par les termes kittum, « la justice en tant que garante de l'ordre public », et mišarum, « justice en tant que restauration de l'équité »[33]. Il s'affirmait en particulier lors des « édits de grâce » (désignés par le terme mišarum), une rémission générale des dettes privées dans le royaume (y compris la libération des personnes travaillant pour une autre personne pour rembourser une dette), visant à restaurer un ordre ancien (idéalisé) en temps de crise ou bien au début du règne d'un souverain[34].

Le court épilogue du Code reprend de façon conclusive la glorification de Hammurabi initiée dans le prologue et exprime la volonté que le texte soit pris en exemple dans l'avenir, permettant au nom du souverain de perdurer. Il est suivi par plusieurs malédictions dans lesquelles sont invoqués les grands dieux babyloniens pour maudire ceux qui altéreraient le texte, ce qui est courant dans les inscriptions royales, notamment celles destinées à commémorer les constructions de temples.

L'épilogue est particulièrement intéressant pour l'analyse de la nature du texte, parce qu'il s'intéresse aux objectifs que le souverain lui assigne et à l'usage qu'il souhaite que les gens en fassent à l'avenir :

« Pour que le fort n’opprime pas le faible, pour faire justice à l'orphelin et à la veuve, à Babylone, la ville dont Anu et Enlil ont élevé le faîte, dans l'Esagil, le temple dont les fondements sont aussi stables que les cieux et la terre, pour porter les jugements concernant le pays, pour prendre les décisions concernant le pays, pour faire justice à l'opprimé, j'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle et je l'ai dressée devant ma statue de « Roi de justice ». »

— Épilogue du Code[35].

Ce passage reprend l'image du souverain idéal que Hammurabi veut faire passer à la postérité, celle d'un roi juste respectant l'idéal de justice des anciens Mésopotamiens. On y apprend également que la stèle devait être déposée devant une statue, sans doute dans un temple. C'est là qu'elle devait se trouver pour ceux qui souhaitaient s'imprégner du sens de la justice et de l'équité de Hammurabi. Cela est encore une fois explicable dans le cadre des inscriptions commémoratives des rois mésopotamiens : il s'agit de glorifier le souverain et de préserver son œuvre pour l'avenir. Au lieu de mettre l'accent sur les exploits guerriers du souverain ou sur les constructions pieuses qu'il a ordonnées, le texte insiste sur son sens de la justice, qui doit lui survivre comme doivent lui survivre ses conquêtes militaires et les bâtiments qu'il a fait ériger.

Les « lois » : organisation et formation

Les « lois » du Code de Hammurabi constituent la partie la plus longue du texte, et la plus importante aux yeux des commentateurs modernes. Leur premier traducteur, J.-V. Scheil, les a découpées en 282 articles (découpage qui n’est pas explicite dans le texte ancien), en considérant que la lacune du bas de la face de la stèle va du § 65 au § 99, ce qui est peut-être trop[36]. Pour désigner ces sentences, l'épilogue du Code met surtout l'accent sur le fait qu'elles ont été prononcées par Hammurabi en tant que roi de justice dans un but de glorification. Il emploie surtout le terme awātum, qui peut être traduit par « parole » ou « cas (juridique) », ou parfois les expressions plus précises awāt mišarim, « paroles de justice »[37], ou awātiya šūqurātim, « mes paroles précieuses »[38], ou parfois dīnum, « procès », « cas », notamment sous la forme dīnāt mišarim, « sentences de justice »[39].

Ces lois sont formulées de façon casuistique : elles prennent pour point de départ un cas pour lesquelles elles proposent une solution. C'est la façon typique de raisonner des anciens Mésopotamiens, qui n'énoncent jamais de principes de portée générale. On la retrouve dans les traités scientifiques de l'époque, notamment de médecine et de divination [40]. Les propositions fonctionnent autour d'une première partie, la protase, introduite par la conjonction « si » (šumma) qui ouvre une proposition conditionnelle dans laquelle est exposé le problème, à l'aspect accompli qui est généralement traduit par un présent ou un passé de l'indicatif dans les langues modernes[41]. La seconde partie est l'apodose, qui propose la sentence à rendre, énoncée à l'aspect inaccompli, généralement traduit par un futur. Voici par exemple le § 1 :

« šumma awīlum awīlam ubbirma nērtam elišu iddīma la uktīnšu / mubbiršu iddâk

Si quelqu'un a accusé quelqu'un (d'autre) et lui a imputé un meurtre mais ne l'a pas confondu / son accusateur sera mis à mort. »

— § 1 du Code[42].

D. Charpin a identifié trois sources à l'origine de la mise en forme de ces « lois ». La première est l'exemple des recueils juridiques plus anciens, dont certains articles ont pu servir de modèles pour ceux du nouveau recueil. Une autre source est l'activité judiciaire du roi et des autres juges babyloniens. On a ainsi pu relier des comptes-rendus de jugements rapportés par des tablettes du temps de Hammurabi à des articles du Code, les premiers ayant manifestement inspiré les seconds. Enfin, un processus de systématisation à partir de cas existants a pu entraîner la création d'articles qui ne sont alors que la variation d'un cas avéré. Ainsi, les § 17 à 20 envisagent différents cas pour une personne ayant capturé un esclave fugitif : s'il choisit de le restituer, il le rapporte à son maître si l'esclave donne son nom, ou bien au palais si l'esclave ne donne pas le nom, il peut aussi le garder pour lui auquel cas il est passible de la peine de mort, ou encore voir l'esclave fugitif lui échapper à son tour[43]. Pour J. Bottéro la formulation casuistique indique que c'est une sorte de manuel de science juridique à l'image des manuels de divination, de médecine, d'exorcisme ou autres qui avaient le même type de formules et avaient vraisemblablement été constitués suivant la même démarche mêlant empirisme et systématisation[44].

Le corpus des lois est arrangé de façon thématique, par association d'idées, qui peut en gros se découper comme suit :

|

|

Plusieurs tablettes paléo-babyloniennes reprenant des passages du Code présentent d'ailleurs un découpage explicite en rubriques : « décisions de justice sur les pêcheurs et les soldats », « décisions de justice sur les maisons », etc[46]. Cette liste thématique permet de constater que le Code ne couvre pas l'ensemble des domaines du droit couvert par les codes modernes : le fonctionnement de l'administration n’est pas évoqué, la fiscalité non plus, le traitement de l'élevage et même de l'agriculture est très succinct. C'est une des principales objections à la caractérisation de ce texte comme un « code » au sens moderne du terme[47]. Sans exclure forcément une utilisation juridique du texte sur les aspects traités, il est manifeste que la coutume couvrait les autres aspects du droit, comme nous l'apprennent certains documents judiciaires de la période.

La question de l'utilisation du Code

La question de savoir dans quelle mesure le Code de Hammurabi (et les autres textes « législatifs » mésopotamiens) était appliqué dans la pratique juridique a animé et anime encore de nombreuses discussions. Il est généralement admis que ce n'était pas un code juridique au sens moderne du texte, systématique et exhaustif (car il ne recouvre pas tous les aspects du droit babylonien de l'époque), les discussions portent surtout sur le fait de savoir s'il édictait pour les cas abordés une norme juridique destinée à être appliquée strictement dans les tribunaux du royaume babylonien. À tout le moins il était destiné à avoir une valeur de modèle, fournissant des exemples de décisions juridiques dont on pouvait s'inspirer pour rendre la justice, à l'époque de Hammurabi et dans l'avenir[48].

L'épilogue à la gloire du roi fournit des éléments d'explication :

« Que l'homme injustement traité, qui est mêlé à une affaire, vienne devant ma statue de « Roi de justice », se fasse lire ma stèle inscrite, qu'il écoute mes paroles précieuses, que ma stèle lui dévoile l'affaire, qu'il voie son cas et qu’il laisse respirer son cœur en ces termes : « Hammurabi, le seigneur qui est comme un père charnel pour les gens, s'est affairé à la parole de Marduk son seigneur et a atteint ce que souhaitait Marduk au nord et au sud ; il a contenté le cœur de Marduk son seigneur, a destiné pour toujours le bien-être aux gens et fait justice au pays. » […]

À l'avenir, que le roi qui, à un moment donné, apparaîtra dans le pays observe les paroles de justice que j'ai écrites sur ma stèle ; qu'il ne change pas les jugements que j'ai portés pour le pays, les décisions que j'ai prises pour le pays, qu'il n'enlève pas ce que j'ai gravé. […] Si cet homme a été attentif à mes paroles que j'ai écrites sur ma stèle et n'a pas écarté ce que j'ai jugé, n'a pas modifié mes paroles, n'a pas changé ce que j'ai gravé, cet homme sera un homme de justice comme moi ; que Shamash allonge son sceptre, qu'il fasse paître ses gens devant la justice. »

— Épilogue du Code[49].

S'il reste ancré dans la glorification du roi et la volonté de faire perdurer son message, ce passage souligne l'aspect pratique du texte : c'est aussi un moyen de dispenser la justice en différents lieux du royaume où le monarque ne peut être au moment présent. Il y a une véritable volonté de rendre le texte accessible, même s'il faut admettre que la nature de la stèle ne facilite pas vraiment sa lecture[50].

La question de savoir si oui ou non les sentences du Code étaient suivies dans les jugements se heurte au fait que ce document n'est jamais cité de façon explicite ou avec certitude dans des textes juridiques de la période paléo-babylonienne. Mais en général les spécialistes mésopotamiens de quelque métier que ce soit ne font pas référence aux textes techniques, même s'il y a peu de doutes qu'ils en aient fait usage[51].

Un élément de réponse se trouve dans une lettre adressée par Hammurabi à Sin-iddinam, gouverneur de la province de Larsa, l'ancien royaume d'Emutbalum, après son annexion, et retrouvée dans cette ville. Elle a trait à la mise en application du droit de Babylone dans les territoires conquis :

« Dis à Sin-iddinam : ainsi (parle) Hammurabi.

Voici que je t’envoie Eri[…] avec des fonctionnaires qui sont en poste à la porte du palais mais qui ont déserté. Quand ils t’auront rejoint, examine leur affaire, élucide leur cas et rends-leur un verdict conforme au droit (dīnum) qui prévaut maintenant dans l’Emutbalum. Veille à les traiter de manière équitable[52]. »

Il semble qu'il est ici question de l'application d'un recueil législatif babylonien (dīnum), qu'il s'agisse du Code ou d'un recueil existant avant lui, dans un territoire récemment conquis, où la loi antérieure est remplacée sur certains points (mais pas tous, les pratiques successorales suivant une coutume locale différente de celle de Babylone)[52],[53]. Des tablettes de Sippar datées de l'époque de Hammurabi et de ses successeurs indiquent que les juges locaux avaient à leur disposition des copies de comptes rendus de jugements royaux formulés de façon semblable au Code (mais abordant d'autres cas), qui semblent avoir fonctionné comme des rescrits, auxquels ils avaient recours pour rendre leurs jugements[54].

Quoi qu'il en soit, les copies postérieures du texte nous apprennent qu'il est devenu un « classique » qui a été utilisé pour la formation juridique des scribes et pour inspirer des décisions de justice bien après la fin du royaume de Hammurabi, traitement dont n'a bénéficié aucun autre code de loi mésopotamien[55]. Ainsi, plus d'un millénaire après sa rédaction le texte est encore étudié et recopié par les scribes de la Bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, qu'un catalogue trouvé sur place référence sous le « titre » de Décisions (de justice) de Hammurabi (dīnānī ša Ḫammurabi)[17]. Un scribe babylonien aurait effectué sa copie directement à partir de la stèle de Suse, selon une tablette mise au jour dans la bibliothèque du temple de Shamash à Sippar comprenant le prologue du Code, qui est cette fois-ci nommé d'après son incipit, « Lorsque l'éminent Anu » (Inu Anu ṣīrum), comme il est de coutume en Mésopotamie[56],[9].

Contenu des « lois » : aspects du droit et de la société babyloniens au temps de Hammurabi

Le contenu des « lois » du Code de Hammurabi offre un aperçu appréciable pour la connaissance du droit et plus largement de la société babylonienne du début du IIe millénaire av. J.-C., sur lesquels ils sont encore une source majeure en dépit de la grande quantité de documentation de la pratique judiciaire (contrats de vente, de prêt, de mariage, etc.) qui a été exhumée puis publiée pour cette période. Sans évoquer tous les aspects de la société, qui relevaient du droit coutumier qui pouvait prendre des variantes locales, le Code aborde plusieurs points importants : modalités de l'exercice de la justice, droits sur les propriétés, activités agricoles, commerciales et autres, affaires familiales, situation des esclaves. Comme cela a été évoqué plus haut, on débat sur la question de l'application de ces « lois » et donc sur leur valeur en tant que sources d'informations sur ce qui se passait réellement dans le royaume de Babylone. À plusieurs reprises les autres sources juridiques et administratives ont confirmé le fait qu'elles reflétaient des situations réelles et ont souvent permis de les compléter et de mieux les comprendre. Ce n'est guère étonnant si on considère le fait que ces dispositions ont été rédigées à la suite d'affaires ayant réellement eu lieu (mais dont il peut être difficile d'établir si elles étaient courantes ou non). Il reste tout de même plusieurs passages obscurs. En tout état de cause, les différents passages de ce texte reflètent la mentalité des législateurs de cette période, les autorités du palais royal (et en premier lieu le monarque) dont elles révèlent les préoccupations.

Pratiques judiciaires

Les articles du Code de Hammurabi révèlent divers aspects des pratiques judiciaires du royaume de Babylone au temps de Hammurabi. Les premiers articles s'intéressent précisément à des aspects de procédure :

« § 1 : Si quelqu'un a accusé quelqu'un (d'autre) et lui a imputé un meurtre mais ne l'a pas confondu, son accusateur sera mis à mort. § 2 Si quelqu'un a imputé des sortilèges à quelqu'un (d'autre) mais ne l'a pas confondu, celui à qui des sortilèges ont été imputés ira au dieu-fleuve ; il plongera dans le dieu-fleuve et si le dieu-fleuve s'en empare, son accusateur prendra pour lui sa maison. Si le dieu-fleuve innocente cet homme, il s'en réchappe, celui qui avait imputé des sortilèges sera mis à mort ; celui qui a plongé dans le dieu-fleuve prendra pour lui sa maison. § 3 : Si quelqu'un s'est présenté dans un procès pour un faux témoignage et n'a pas pu confirmer ce qu'il avait dit, si ce procès est un procès de vie cet homme sera mis à mort. § 4 : S'il est présenté pour un témoignage (quand il y a pénalité) en orge ou en argent, il subira la pénalité (qui s'ensuivra) de ce procès[57]. »

Ces articles insistent donc sur le fait que les procès doivent reposer sur l'étude de témoignages confirmant les accusations[58]. Les cas de fausses accusations et de faux témoignages sont susceptibles de lourdes peines pour assurer le bon fonctionnement de ce système. Pour aider les juges, plusieurs articles prescrivent que des accords donnent lieu à la rédaction de tablettes (scellées), les preuves écrites étant souvent déterminantes lors des procès :

« § 122 : Si quelqu'un veut donner en garde de l'argent, de l'or ou quoi que ce soit à quelqu'un (d'autre), il montrera à des témoins tout ce qu'il veut donner, il fera un contrat et (alors seulement) il pourra donner en garde[59].

§ 128 : Si quelqu'un a pris une épouse mais ne lui a pas établi de contrat, cette femme n'est pas épouse[60]. »

Ces contrats impliquent des témoins qui peuvent être appelés lors des procès[61]. Certains articles prescrivent le fait qu'une personne doive prêter serment par les dieux pour donner plus de poids à sa parole, puisqu'on pensait que s'il mentait les dieux allaient le punir[62]. Au cas où les preuves matérielles et les témoignages ne sont pas présents ou ne suffisent pas, certains articles comme le § 2 cité précédemment prescrivent la pratique de l'ordalie : il s'agissait d'une épreuve ayant lieu dans un fleuve, au cours de laquelle une personne devait prouver son innocence en survivant, ce qui prouvait que le dieu du fleuve l'avait blanchie. Les raisons du recours à cette épreuve sont variées et ses modalités exactes sont difficiles à déterminer, les témoignages sur l'ordalie venant surtout des sources de Mari et présentant encore des zones d'ombre[63].

Le Code de Hammurabi donne également des indications sur les autorités judiciaires à mobiliser dans certaines affaires. Ainsi, le « quartier » (babtum) est doté d'une personnalité juridique et était constitué d'un personnel mal connu, et peut intervenir dans des affaires comme le cas de couples dont la femme exigeait la rupture et trancher en sa faveur ou en la faveur de l'époux, auquel cas la femme était noyée (§ 142-143)[64]. À l'opposé, le roi intervenait dans certains cas graves : dans le cas d'un adultère, si le mari choisit d'épargner son épouse, c'est au roi seul qu'il revient de gracier l'homme avec qui elle a fauté (§ 129)[65]. Plusieurs articles mettent en avant le rôle des juges royaux (dayyānum), qui siègent de façon collégiale et sont un maillon essentiel de l'administration de la justice. Leur droiture doit être contrôlée : si un juge n'a pas fait exécuter une décision qu'il a rendue et couchée par écrit, il devra payer une lourde amende et sera démis de ses fonctions (§ 5)[66]. Dans certains cas, c'est au juge qu'il revient de vérifier si les liens familiaux sont respectés : il doit examiner si la décision d'un père voulant déshériter son fils est juste (§ 168) et si les droits d'une veuve ne sont pas bafoués par ses fils (§ 172). Les autorités judiciaires doivent donc assurer la protection des plus démunis suivant l'idéal d'équité présenté dans le prologue et l'épilogue du Code.

Principes de droit pénal

Les différentes peines présentes dans le Code de Hammurabi révèlent plusieurs aspects importants de la mentalité juridique des Babyloniens. Les peines prennent en compte le statut social des personnes impliquées dans l'affaire, cherchent à établir une proportionnalité et un lien symbolique entre le délit et la sentence, aboutissant à une diversité de peines possibles qui reflètent les préoccupations des autorités politiques et judiciaires de cette période.

Le poids des statuts sociaux

Les lois du Code de Hammurabi reflètent les hiérarchies sociales existantes dans la société babylonienne de la première moitié du XVIIIe siècle av. J.-C. Cela ressort par exemple des articles concernant les peines pour une personne ayant fait avorter une femme enceinte :

« § 209 : Si quelqu'un a frappé une fille de notable (awīlum) et lui a fait expulser son fœtus, il payera 10 sicles (environ 80 g) d'argent pour le fœtus. § 210 : Si cette femme est morte, on tuera sa (= de l'agresseur) fille. § 211 : S'il a fait expulser son fœtus à la fille d'un homme du peuple (muškēnum) en (la) frappant, il payera 5 sicles (environ 40 g) d'argent. § 212 : Si cette femme est morte, il payera une demi-mine d'argent. § 213 : S'il a frappé l'esclave femme (amtum) de quelqu'un et lui a fait expulser son fœtus, il payera 2 sicles (environ 16 g) d'argent. § 214 : Si cette esclave est morte, il payera un tiers de mine d'argent[67]. »

À l'exemple de ce passage, le Code de Hammurabi distingue trois catégories sociales : awīlum, muškēnum et wardum/amtum en babylonien. Les premiers sont les plus honorables, et leur porter atteinte entraîne les peines les plus graves. Ils sont désignés par un terme, awīlum, qui sert souvent à désigner un « homme » ou « quelqu'un » en général, mais dans plusieurs cas où ils sont opposés aux autres classes ce terme désigne les personnes ayant une honorabilité et un patrimoine supérieurs au reste de la société, des notables, aristocrates ou « gentlemen ». Il s'agit peut-être de l'aristocratie liée au palais royal[68]. Le terme muškēnum signifie littéralement « celui qui se prosterne (ou s'incline) », et dans ce texte ces personnes font l'objet de discriminations juridiques par rapport aux précédents. La signification sociale de ce terme est débattue : il s'agit peut-être du groupe des dépendants liés au palais, ou à l'inverse des personnes ne faisant pas partie de l'administration palatiale, mais qui sont libres, donc les gens du peuple, des « particuliers » ou des « humbles »[69],[68]. En tout cas cette distinction est originalité du Code de Hammurabi, car certes ces deux termes apparaissent dans d'autres textes de l'époque, mais ils n'impliquent pas vraiment une distinction juridique. Aussi est-il difficile d'apprécier dans quelle mesure le Code reflète sur ce point-là une réalité juridique et sociale ou plutôt une volonté du législateur qui n'aurait pas eu de lendemain[70]. Quant au terme wardum (féminin amtum), qui au sens large désigne une personne qui est l'« inférieur » ou le « serviteur » de quelqu'un, dans le Code de Hammurabi il désigne les esclaves, qui sont la propriété d'une autre personne et ne sont donc pas libres juridiquement, et par suite les plus discriminés juridiquement. Plusieurs articles s'intéressent à eux (voir plus loin).

Dans le Code, la distinction entre ces trois catégories déborde le cadre du droit pénal. En effet, les articles sur les salaires des médecins (§ 215 à 223) montrent qu'ils sont mieux payés après avoir guéri un notable qu'un homme du peuple et un esclave[71]. D'autres articles s'intéressent plus précisément à l'honneur des personnes concernées, et envisagent les cas où des personnes frappent des personnes de rang supérieur ou de rang égal, les peines étant plus graves dans les premiers cas (§ 202-205)[72].

Des liens symboliques entre le délit et la peine

Les peines prescrites dans les textes législatifs mésopotamiens sont proportionnelles au délit, reflétant la gravité que les fautes décrites avaient aux yeux des anciens Babyloniens. Mais les législateurs babyloniens sont allés plus loin en établissant souvent un lien symbolique entre la faute et le châtiment. C'est ce principe qui préside à la loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent »), qui se trouve dans la Bible et dont des exemples peuvent être observés à plusieurs reprises dans le Code de Hammurabi :

« § 196 : Si quelqu'un a crevé un œil à un notable, on lui crèvera un œil. § 197 : S'il a brisé un os à un notable, on lui brisera un os. § 200 : Si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang, on lui fera tomber une dent[73]. »

Là encore, le Code de Hammurabi se distingue des codes antérieurs qui ne font pas usage de la loi du talion. Son usage est cependant sans doute limité car elle ne concerne que les atteintes aux notables et pas celles faites aux membres des autres groupes sociaux[74].

D'autres peines liées symboliquement à un délit se rapprochent de la loi du talion par le fait qu'elles aboutissent à des mutilations du condamné : une nourrice qui n'allaite pas assez un nourrisson qui lui est confié et cause sa mort aura son sein tranché (§ 194), un fils qui a frappé son père se verra couper la main (§ 195), si un fils adoptif a renié ses parents verbalement sa langue sera coupée (§ 192)[75], un maçon qui a construit une maison de mauvaise qualité qui s'effondre en tuant son propriétaire devra mourir, si c'est le fils du propriétaire qui meurt le fils du maçon sera exécuté, et si les biens du propriétaire sont détruits il devra les remplacer (§ 229-230)[76].

Types de peines

Le Code de Hammurabi prescrit donc suivant les délits une vaste gamme de peines plus ou moins brutales, en fonction de divers principes (statut de la victime et de la personne ayant commis le délit, gravité et circonstances, commutativité entre la peine et le délit). Les sanctions sont le plus souvent des amendes, qui peuvent être requises pour des délits graves comme certains cas de vols, de coups et blessures, ou d'homicides d'une personne. La bastonnade est également utilisée, contre une personne ayant frappé une personne de rang supérieur (60 coups de nerf de bœuf au § 202) ou calomnié une femme (§ 127). Plusieurs cas prescrivent des mutilations : les cas de la main coupée et du sein coupé évoqués plus haut, ou encore une oreille coupée pour un esclave frappant un notable (§ 205). Les condamnations à mort ont lieu dans plusieurs cas : fausse accusation de meurtre (§ 1), sorcellerie (§ 2), faux témoignage (§ 3), plusieurs cas de vols (§ 6, 7, 8, 22 etc.), non-restitution d'un esclave fugitif (§ 15 et 16). La modalité de la mise à mort est prescrite dans certains cas jugés les plus scandaleux : la noyade pour les cas de non-respect d'une union matrimoniale (une femme négligeant son mari § 143, un couple adultérin § 29, un homme couchant avec la femme de son fils § 155), une femme ayant fait tuer son mari pour être avec son amant serait empalée (§ 153), on brûlait une femme et son fils ayant des relations sexuelles après la mort du père de famille (§ 157). Dans le cas de la mort d'un esclave, il faut restituer un autre esclave à son propriétaire. Le bannissement est également employé : un père ayant couché avec sa fille est chassé de la ville (§ 154, voir aussi § 158). La mise en esclavage peut également être prescrite, dans le cas d'un agriculteur ayant inondé par accident le champ de ses voisins et ne pouvant rembourser les pertes (§ 53).

Il a souvent été mis en avant le fait que le Code de Hammurabi prescrit des peines plus brutales que les textes législatifs précédents (Code d'Ur-Nammu, Lois d'Eshnunna, Code de Lipit-Ishtar) qui condamnent à des amendes là où le Code de Hammurabi exige la mort ou la mutilation (par exemple dans les cas des esclaves fugitifs[77]), notamment après l'introduction du principe de loi du talion. Cependant il ne faut pas avoir une lecture trop « moderniste » de ce droit en y voyant un « recul » vers des pratiques plus « barbares » mais le replacer dans son contexte : la plus grande sévérité des peines peut être prescrite pour avoir un effet plus dissuasif, les peines corporelles sont surtout prescrites dans les affaires concernant les élites sociales qu'elles protègent avant tout, sans pour autant oublier les garanties des autres groupes sociaux (y compris les plus faibles qu'étaient les esclaves, les femmes et les enfants). L'application de peines proportionnelles aux fautes commises et de peines exemplaires vise sans doute à juguler une violence courante dans la société, comme des pratiques de vendetta familiales et tribales potentiellement sanglantes[78].

Propriété des biens meubles

Les codes de lois mésopotamiens contiennent des dispositions garantissant le droit des propriétaires sur leurs biens meubles, en particulier sur les cas de vol et les esclaves. D'autres sont relatives aux propriétés immeubles (« champ, verger ou maison » d'après l'expression du Code), concernant surtout les activités agricoles (notamment la location de terres et de bêtes et les terres de service concédées à des agents du palais) et l'héritage, et seront abordées plus loin.

Vol

L'acte de voler (šarāqum) consiste du point de vue du droit babylonien en l'appropriation d'un bien appartenant à autrui : la prise d'un bien appartenant à quelqu'un d'autre (avec un cas particulier pour les animaux au § 8), l'utilisation à son profit d'un bien confié par une autre personne (par exemple de l'argent confié pour une expédition commerciale au § 112 ou du grain stocké aux § 253 et 254). Au cas où une personne se retrouve en possession d'un bien volé, elle doit prouver que ce n'est pas elle la cause du délit sinon elle est considérée comme l'ayant dérobé. Le vol est puni de différentes manières : le simple vol d'un bien ou d'animaux à des particuliers entraîne la nécessité de restituer un multiple de la valeur du bien (10 fois au § 8) sans quoi il y a mise à mort ; en revanche si le vol concerne la propriété d'un temple ou d'un palais c'est la mort qui est prescrite (§ 6, sauf exceptions du § 8 pour les cas d'animaux ou d'un bateau où il faut restituer 30 fois leur valeur sous peine de mort) ; la mort est prescrite pour d'autres cas comme les vols d'enfants libres (§ 14, sans doute pour en faire des esclaves), le vol par effraction dans une maison (§ 21 à 23). Le vol avec violence est donc une circonstance aggravante. Au cas où le brigand ne serait pas retrouvé, les autorités locales sont responsables et doivent rembourser la valeur de la perte, et si le vol a donné lieu à un meurtre elles doivent payer une compensation à la famille (§ 23-24)[79]. Plus loin, d'autres articles évoquent les cas où une personne a confié ses biens meubles (notamment de l'or et de l'argent) à une autre personne et les litiges qui peuvent survenir, ou encore le cas d'une personne prétendant avoir perdu des biens pour se les faire rembourser par son quartier alors que rien de ce qu'il possède n'a disparu, auquel cas il doit payer le double de ce qu'il a réclamé (§ 122-126)[80],[81].

Esclaves

Les esclaves (masculin wardum, féminin amtum) sont du point de vue du droit babylonien un type de propriété, dont on reconnaît la spécificité par le fait qu'ils font l'objet de plusieurs articles disséminés dans le Code. Ils sont considérés comme la propriété de l'homme libre qui les possède. Leur vol, appropriation ou l'aide à leur fuite (notamment leur hébergement), sont passibles de la peine de mort (§ 15-16 et 19-20). Les esclaves portaient une marque distinctive, une mèche de cheveu, et un barbier qui l'aurait coupée en sachant que l'esclave était fugitif risque de voir sa main coupée (§ 226-227). En revanche, leur restitution est récompensée (§ 17-18)[82]. La fuite des esclaves est donc un problème important dans la société babylonienne, même s'il convient de préciser que cette société n'a pas connu un esclavage de masse. Un esclave reniant son maître aura son oreille coupée (§ 282), de même que celui frappant un notable (§ 205). Si un esclave fait une crise d'épilepsie dans le mois suivant son achat, son propriétaire peut le restituer et se voir remboursé (§ 278). Quand un esclave subit des mutilations ou meurt, c'est son propriétaire qui est dédommagé (§ 199, 213-214, 219-220), tandis que le fait de frapper un esclave ne semble pas puni, à l'inverse de ce qui se passe si un notable ou un homme du peuple sont frappés. D'autres passages concernent le cas de l'esclave femme qui devient la concubine de son maître et lui donne des enfants. Elle a le droit de devenir libre avec sa progéniture après la mort de son maître ; mais les enfants n'ont pas droit à une part d'héritage, à moins que leur père ne l'ait décidé (§ 170-171). C'est en effet la mère qui transmet le statut aux enfants dans un mariage entre personnes libres et non-libres, l'enfant d'une femme libre et d'un esclave qu'elle a épousé étant libre. En revanche, à la mort du mari esclave, c'est son maître qui prend sa part des propriétés du couple (§ 175-176a et b). Il y a cependant peu de cas expliquant la mise en esclavage dans le Code, outre le cas de la naissance par une mère esclave déjà évoqué. Il y a des cas d'esclavage pour dette, mais ils ne doivent pas excéder trois années (§ 117)[83],[84].

Soldats et terres de service

Une longue partie (§ 26-41) est consacrée à la situation des soldats, une préoccupation qui n'est guère étonnante vu la fréquence des guerres durant le règne de Hammurabi. Les textes distinguent deux types de soldats : le rēdum, littéralement « celui qui suit », une sorte de fantassin, et le bā'irum, littéralement « pêcheur », un soldat qui patrouille sur des navires[85]. Il s'agissait de l'essentiel des troupes, soldats de métier rémunérés par le système de l’ilkum : en contrepartie du service (militaire ou autre), une terre était mise à la disposition du soldat. S'il désertait, ou bien se faisait remplacer par un substitut, il était mis à mort (§ 26). La même peine s'appliquait à un officier qui n'effectuait pas ses devoirs militaires (§ 33)[86]. D'autres dispositions étaient prises concernant le soldat et sa famille : s'il était fait prisonnier, son fils pouvait le remplacer (§ 28) ; si son fils est trop jeune, sa femme conserve le bénéfice d'un tiers de la terre jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte (§ 29). On sait par des textes contemporains que des soldats embauchaient des personnes pour s'occuper de leurs terres lorsqu'ils effectuaient leur service. Au cas où le bénéficiaire de la terre l'abandonne à un autre pendant trois années, ce dernier devient responsable de l'accomplissement du service à sa place (§ 30)[87].

Le système de l’ilkum s'étend plus largement à d'autres types de prestations effectuées pour la couronne en dehors des charges militaires, par exemple le travail artisanal[88]. Ces terres sont inaliénables, elles ne peuvent être transmises en tant que dot ou douaire, ne peuvent être saisies par les créanciers de celui qui accomplit le service. Cela sert donc autant à protéger des terres appartenant au palais qu'à empêcher celui qui réalise le service de se voir dépouiller de ses moyens de l'accomplir[89].

Réglementation des activités économiques et professions

Le Code s'intéresse aux affaires économiques : avant tout des aspects importants du droit agricole, commercial ou du crédit, activités majeures dans la Babylonie antique, et notamment la question des prix et des salaires. D'autres passages abordent le cas d'activités particulières (médecine, tavernes).

Prix et salaires

Plusieurs articles réglementent les prix et salaires de différentes professions et prestations : médecin, batelier, ouvrier agricole, animaux pour les travaux agricoles ou le bât, différentes catégories d'artisans (tisserand travaillant le lin, tailleur de pierre, charpentier, maçon, vannier, mégissier). Par exemple :

« § 221 : Si un médecin sauve l'os d'un notable (awīlum) d'une fracture ou guérit un muscle malade, le malade devra donner au médecin 5 sicles (environ 40 g) d'argent. § 220 : S'il s'agit d'un homme du peuple (muškēnum), il devra donner 3 sicles (environ 24 g) d'argent[90].

§ 257 : Si quelqu'un embauche un laboureur, il devra lui donner 8 GUR (environ 2 400 litres) de grain par an. § 258 : Si quelqu'un embauche un bouvier, il devra lui donner 6 GUR (environ 1 800 litres) de grain par an[91].

§ 273 : Si quelqu'un a embauché un salarié, du début de l'année au cinquième mois, il devra lui donner 6 grains (environ 26 mg) d'argent par jour ; du sixième mois à la fin de l'année, il devra lui donner 5 grains (22 mg) par jour[92]. »

Dans l'économie babylonienne, les instruments utilisés comme intermédiaire d'échange et unité de compte lors des transactions sont l'argent et les grains d'orge, évalués suivant leur poids (ou plus précisément leur quantité, donc leur valeur réelle et non une valeur faciale). Ils ont chacun leur propre système de mesure : des unités de poids pour l'argent, le « grain » (noté par le logogramme ŠE, environ 0,04 gramme), le sicle (GÍN, environ 8 grammes) et la mine (MA.NA, environ 500 grammes) ; des unités de capacité pour les grains d'orge, le SILÀ (environ 1 litre) et le GUR (environ 300 litres)[93].

Les prix et salaires figurant dans le Code fournissent des indications sur les prix et salaires qui devaient être appliqués dans les transactions économiques. Ainsi, les tarifs médicaux montrent que les différences de statuts sociaux devaient être prises en compte. Ceux sur les ouvriers agricoles indiquent que les salaires étaient plus élevés en période de travaux agricoles importants (la première partie de l'année) durant laquelle le travail était plus intense. On sait par d'autres textes qu'il existait des stèles indiquant des tarifs auxquels les administrateurs se référaient pour évaluer les salaires des travailleurs. Quant aux salaires attestés dans les tablettes de nature économique du temps de Hammurabi (comme les contrats de vente et de location), ils sont plus élevés que ceux prescrits par le Code : il s'agirait alors une sorte d'indication de salaire minimal, et non pas de salaires à appliquer de façon rigide, ce que l'État babylonien n'avait de toute manière pas les moyens de contrôler[94].

Agriculture

L'économie agricole, source de nombreux litiges portant sur les propriétés, les contrats et les pratiques culturales, a donné lieu à la rédaction de plusieurs articles du Code (une partie étant dans la lacune donc mal connus).

Des litiges peuvent survenir lors de la dégradation involontaire d'une propriété agricole. Certains arrivent au moment crucial qu'est l'irrigation du champ : un cultivateur négligent peut causer l'inondation des champs voisins lorsqu'il irrigue le sien, et ainsi causer des dégâts qu'il doit rembourser, par exemple s'il n'a pas suffisamment renforcé la digue entourant son champ (§ 53-56). Un autre type de négligence concerne les cas où un berger laisse des bêtes aller dans un champ où elles font des dommages (§ 57-58). Enfin, la protection des vergers est garantie puisque toute coupe de bois non autorisée donne lieu à une pénalité (§ 59)[95].

D'autres articles envisagent les conditions de mise en fermage des champs et surtout des vergers (§ 42-47 et 60-65), par exemple :

« § 60 : Si quelqu'un donne un champ en location à un jardinier pour y planter un verger (jardin, palmeraie), il devra cultiver le verger pendant quatre ans ; la cinquième année, le propriétaire du verger et le jardinier diviseront la récolte en parts égales ; le propriétaire choisira et prendra sa part en premier. § 61 : Si le jardinier ne complète pas la plantation (des arbres) du champ, mais laisse un espace non cultivé, ils incluront la partie non cultivée dans sa part (au partage de la récolte). § 62 : S'il ne plante pas le champ qui lui a été donné (pour en faire) un verger, si (c'est un champ) sillonné, le jardinier devra mesurer et livrer au propriétaire du champ une estimation du rendement du champ pour les années durant lesquelles il a été laissé en jachère d'après le rendement du (champ) voisin ; il fera le travail (requis) du champ et le restituera au propriétaire du champ[96]. »

Ces articles offrent donc des garanties au propriétaire au cas où le locataire n'aurait pas une récolte jugée satisfaisante ou négligerait le champ loué, et permet d'un autre côté au locataire de disposer du temps nécessaire pour que le verger soit pleinement productif avant de payer le loyer du terrain. Comme vu plus haut un long passage (§ 26-41) du Code concerne le cas des champs qui sont concédés à des soldats et d'autres professions en échange de leur service (ilkum)[97].

D'autres aspects de l'économie agricole sont évoqués : celui des prêts agricoles (§ 48-52, voir plus bas)[98], et également la location de travailleurs agricoles et bergers, ainsi que de bêtes (§ 241-271) pour les travaux des champs, donnant des indications sur les salaires à verser et les nombreux litiges qui peuvent survenir (pertes, vols, dégradations)[99].

Commerce et prêt

Les activités des « marchands » (tamkārum, terme qui désigne au sens large des personnes spécialisées dans le maniement d'argent) sont évoquées dans les passages inclus dans la lacune et sa suite. Le statut des marchands babyloniens a fait l'objet d'un long débat : on y a longtemps vu des fonctionnaires employés par le palais pour écouler ses surplus et acheter d'autres produits pour son compte, mais dans les faits il semble qu'il s'agisse plus d'intermédiaires indépendants auxquels le palais fait appel selon ses besoins, et qui peuvent exercer des activités pour leur propre compte[100]. Ces marchands peuvent s'associer dans des partenariats à durée limitée, appelés tappūtum, réglementés par le § 99 :

« Si quelqu'un a livré à un homme de l'argent pour une association-tappūtum, ils partageront à parts égales, devant le dieu (dans son temple), le profit ou la perte qui surviendra[101]. »

Ce type de contrat peut servir pour des expéditions commerciales mais aussi pour d'autres investissements comme l'achat de terres[102]. Les § 100 à 107 évoquent les cas où un « marchand » (qui a ici le rôle de bailleur de fonds) fait appel à un mandataire (šamallûm) à qui il confie un capital que celui-ci doit faire fructifier pour ensuite reverser une part des profits, et les différents litiges que ce type de partenariat, qui s'apparente à un prêt à la grosse aventure, peut soulever[103].

Les marchands se livrent également à des activités de prêt à intérêt de grain ou d'argent. Ces prêts semblent souvent être des prêts agricoles dans lesquels un cultivateur emprunte de l'argent pour la mise en culture d'un champ (ou pour la période de soudure précédant la récolte), puisque le § 48 évoque explicitement le cas où un cultivateur a vu son champ dévasté par un orage (par le dieu Adad suivant la formule du texte) et peut alors suspendre son remboursement et ne pas payer les intérêts pour l'année. Les prêts sont souvent garantis par des gages et autres sûretés, notamment l'antichrèse permettant la saisie d'un bien ou même d'une personne (une forme d'esclavage pour dette) stipulée par contrat pour achever le remboursement. Le Code cherche à limiter les abus pouvant survenir dans ce genre de situation, notamment en restreignant la durée de la saisie ou du travail pour remboursement et le paiement des intérêts. Il permet la saisie de biens personnels du créditeur autres que le grain et l'argent stipulés dans les contrats de prêt, mais sous la surveillance de témoins[98].

Un dernier type d'activité commerciale évoqué dans le Code (§ 108-111) est celui des tavernes tenues par des « cabaretières » (sābītum) spécialisées dans la fabrication et la vente de bière d'orge, la boisson fétiche des Babyloniens, mais qui assuraient plus largement une activité de vente au détail de produits de première nécessité. L'intérêt du législateur porte sur plusieurs aspects de leurs activités : éviter qu'elles ne fraudent sur les poids qu'elles utilisent (sous peine de mort par noyade), qu'elles n'accueillent des personnes conspirant contre le pouvoir sans les dénoncer (sous peine de mort), qu'une religieuse vivant dans une communauté n'ouvre pas ou n'aille pas dans une taverne (sous peine d'être brûlée vive), et réglementation du montant de la vente à crédit de bière[104],[105].

Médecine

Les médecins sont l'objet de plusieurs articles (§ 215-225). Il s'agit ici des spécialistes appelés asûm, terme qui peut être traduit par « médecin », « chirurgien » ou encore « physicien » (au sens vieilli), qui sont plutôt habitués à guérir par des remèdes relevant de la pharmacopée voire des opérations de type chirurgical, par opposition aux « exorcistes » (ašīpum) qui procèdent à des rituels pour obtenir la guérison. Mais la différence entre ces deux types de spécialistes est floue et débattue. Six articles indiquent les tarifs qu'il est juste qu'un médecin exige pour une guérison, qui diffèrent selon le statut social du patient comme évoqué plus haut et le type d'opération. Deux cas sont envisagés : un premier (§ 215-217) concerne une opération de chirurgie de l'œil dont la nature exacte est indéterminée, ces deux opérations étant manifestement plus difficiles car mieux rémunérées ; un second (§ 221-223) porte sur la réparation d'un os (donc une fracture) ou d'un muscle/tendon (au sens large un problème musculaire)[106]. D'autres dispositions s'intéressent à la responsabilité du médecin en cas d'échec des opérations du premier type, les plus difficiles :

« § 218 : Si un médecin a fait une blessure (incision) grave sur un notable (awīlum) avec une lancette de bronze (scalpel ?) et l'a fait mourir ou bien a ouvert la tempe d'un notable (awīlum) avec une lancette de bronze et lui a crevé l'œil, on lui coupera la main. § 219 : Si un médecin a fait une blessure (incision) grave sur l'esclave d'un homme du peuple (muškēnum) avec une lancette de bronze et l'a fait mourir, il remplacera l'esclave par un (autre) esclave. § 220 : S'il lui a ouvert la tempe et lui a crevé l'œil, il payera en argent la moitié du prix[107]. »

Sont donc prescrites une mutilation si c'est un notable et une amende ou une compensation pour les autres groupes sociaux. La dureté de ces peines s'explique peut-être par la volonté de protéger le peuple contre des médecins malhabiles ou peu scrupuleux entreprenant des opérations chirurgicales complexes, mais aucun cas d'application de ces peines n'est connu ce qui rend leur interprétation malaisée. Deux derniers articles (§ 224 et 225) concernent la guérison d'animaux (par un médecin et non par un vétérinaire spécialisé), révélant le même souci de protection des gens contre les abus et erreurs des médecins : le premier indique le salaire à verser en cas de guérison de l'animal (bœuf ou âne) et le second l'amende qu'il doit payer s'il fait mourir l'animal opéré[106].

Droit de la famille

La plus longue partie du Code (§ 126 à 194) concerne les affaires familiales, qui étaient donc une priorité des législateurs babyloniens qui avaient à régler de nombreux litiges familiaux, portant sur les relations entre époux, les questions de transmission du patrimoine, d'adoption, les délits sexuels ainsi que les cas concernant des femmes à statut particulier, notamment les religieuses. Les statuts normaux sont réglés par le droit coutumier, et ne sont donc pas présentés dans le Code, qui s'intéresse avant tout à des cas particuliers. L'apport des textes de la pratique (contrats de mariage, d'adoption, testaments, comptes rendus de procès liés à des affaires familiale) est donc particulièrement important ici pour mieux comprendre les dispositions du Code.

Mariage et relations entre époux

Le mariage découle en règle générale de l'accord entre le marié et sa famille et les parents de la mariée, même si cela n'est pas explicité dans le Code de Hammurabi (à la différence des Lois d'Eshnunna qui disent qu'un mariage n'est pas valide si l'époux n'a pas l'accord du père et de la mère[108]). Le marié doit apporter un cadeau (terhatum, généralement en argent) symbolisant l'accord prénuptial. Mais même après cela le mariage peut encore être rompu : si c'est à l'instigation du fiancé, le père de la mariée peut garder le présent ; en revanche si c'est à l'instigation du second il doit le restituer au double à l'ex-fiancé (§ 159-160)[109]. Le mariage a lieu lors d'une cérémonie qui n'est pas évoquée dans le Code, mais qui est connue par de nombreux documents de cette période. La mariée apporte de son côté une dot (šeriktum, nudunnum).

La famille babylonienne classique est monogame. L'époux peut cependant prendre des concubines (qui n'ont jamais le statut d'épouse) et si son épouse ne peut pas lui donner d'enfant (parce qu'elle est stérile ou religieuse qui n'a pas la droit d'enfanter, voir plus bas), si elle est atteinte d'une maladie mal comprise (§ 148-149) ou si sa conduite laisse à désirer (§ 141), il peut prendre une épouse secondaire : certaines familles peuvent donc être bigames[110]. La situation entre le marié et la mariée est donc profondément dissymétrique, ce que confirment les articles sur la répudiation pour mésentente :

« § 141 : Si l'épouse de quelqu'un, qui demeure dans la maison de ce dernier, s'avisant de traîner dehors se constitue une réserve, dilapide sa maison et néglige son mari, on la confondra et si son mari a déclaré qu'il voulait la répudier, il pourra la répudier ; rien ne lui sera donné, ni pour (frais de) déplacement ni comme indemnité de répudiation. […] § 142 : Si une femme a pris son mari en aversion et a déclaré : « Tu ne me saisiras plus », son cas sera examiné par son quartier et si elle est circonspecte et irréprochable et si son mari traîne dehors et la néglige beaucoup, cette femme n'est pas coupable ; elle pourra reprendre sa dot et s'en retourner à la maison de son père. § 143 : Si elle n'est pas circonspecte et traîne dehors, dilapide sa maison, néglige son mari, on la jettera à l'eau[111]. »

On sait par les textes de la pratique qu'un mari peut répudier son épouse en la laissant repartir avec sa dot ; le cas est envisagé dans le Code seulement pour les épouses n'ayant pas donné d'enfant (§ 138 – la responsabilité d'un mariage non fertile incombant toujours à l'épouse dans la mentalité babylonienne). Mais si l'épouse a une conduite inconvenante comme dans les cas cités, il peut la répudier sans rien lui donner en retour. Le cas où la femme demande la répudiation du mariage est également révélateur de l'inégalité entre les deux parties : elle peut certes obtenir gain de cause si on juge sa requête justifiée, mais sinon elle risque la mort là où le mauvais mari ne voit que la dissolution de son mariage[112]. Cette situation inégale se retrouve dans les articles sur l'adultère :

« § 129 : Si l'épouse de quelqu'un a été prise à coucher avec un autre homme, on les liera et on les jettera à l'eau. Si le maître de l'épouse (le mari) laisse vivre son épouse, le roi aussi laissera vivre son serviteur (l'amant). […] § 131 : Si l'épouse de quelqu'un n'a pas été prise à coucher avec un autre homme alors que son mari l'en accusait, elle jurera par la vie du dieu et pourra retourner à sa maison. § 132 : Si l'épouse de quelqu'un qu'on a montré du doigt à cause d'un autre homme n'a pas été prise à coucher avec l'autre homme, eu égard au mari elle plongera dans le dieu-fleuve[113]. »

La culpabilité n'est envisagée que du point de vue de l'épouse, car son inconduite jette la suspicion sur les enfants qu'elle pourrait mettre au monde (d'où le « eu égard au mari » du § 132). Si elle est prise sur le fait, son mari décide s'il la laisse vivre ou si elle doit être exécutée, la même sentence s'appliquant à son amant ; mais c'est alors le roi qui le gracie car l'époux n'en est pas le maître et n'a aucun droit sur lui. Si l'épouse est calomniée, elle doit laver les soupçons pesant sur elle même s'il n'y a aucune preuve de sa faute : si c'est son mari qui l'accuse elle prête serment par le dieu (qui est censé la punir si elle utilise son nom pour un mensonge) et si c'est une autre personne elle doit se soumettre à l'ordalie fluviale (le dieu-fleuve confirme sa culpabilité par sa noyade ou alors il la disculpe en l'épargnant)[114],[115].

Cependant les femmes disposent de protections, notamment les veuves : elles peuvent garder l'usufruit des biens de leur dot et du présent de mariage ou bien avoir droit à une part sur l'héritage de leur défunt mari, pour leur assurer de quoi vivre pour leurs vieux jours, leur(s) fils ne pouvant les en déposséder (§ 171-172)[116].

Relations entre parents et enfants

L'union matrimoniale a pour but la procréation comme le révèlent les passages sur la répudiation et le concubinage ayant pour but d'enfanter. Il importe de former une maisonnée, qui constitue une unité économique, les enfants assistant souvent les parents dans leur métier et les spécialités professionnelles se transmettant couramment de façon héréditaire, tandis que les enfants veillaient sur leurs parents durant leurs vieux jours. La famille est aussi une unité religieuse, pratiquant un culte des ancêtres, et il faut donc des descendants pour éviter que l'esprit des défunts ne connaisse pas le repos[117].

La famille est dominée par le père, dont le Code met en avant l'autorité sur ses enfants de la même manière qu'il assure sa supériorité sur son épouse. Ainsi, un fils ayant frappé son père est susceptible de voir sa main tranchée (§ 195). Un père ayant contracté une dette peut donner en gage son fils ou sa fille (ainsi que son épouse) pour qu'il ou elle travaille pour rembourser sa dette (§ 117).

Les couples sans enfants ou sans fils héritier peuvent recourir à l'adoption. Ils peuvent adopter un enfant à sa naissance par contrat, auquel cas il ne peut plus être réclamé (§ 185). Mais s'il s'agit d'un enfant trouvé en bas âge (adoption sans contrat donc), il peut retourner chez ses parents naturels s'il les retrouve (§ 186)[118]. Ces cas généraux ne sont pas valables s'il s'agit de fils adoptifs de fonctionnaires du palais, d'une religieuse-nadītum (§ 187) ou d'un artisan ayant formé son enfant (§ 188) qui ne peuvent être réclamés. L'enfant adopté ne peut pas renier ses parents adoptifs, sous peine de mutilation s'il s'agit d'un fonctionnaire de palais ou d'une nadītum (§ 192-193), mais il est protégé : il peut retourner à sa famille de naissance s'il n'a pas été traité comme un fils normal (§ 190), et il dispose d'un droit d'héritage dans sa famille adoptive même si son père adoptif choisit de le renvoyer (§ 191)[119]. En pratique dans la société babylonienne du temps de Hammurabi, l'adoption ne concerne pas que des enfants, mais consiste dans beaucoup de cas en l'adoption d'un jeune homme ou d'un adulte par un homme d'âge mûr ou avancé, ou bien une religieuse, qui souhaite avoir un héritier, notamment pour prendre soin de lui ou d'elle durant ses vieux jours en lui versant une redevance régulière (suivant le même principe qu'une rente viagère) et lui rendre un culte funéraire après sa mort.

Un des problèmes les plus aigus pour les familles est la transmission du patrimoine. Les fils ont droit à une part d'héritage à la mort de leur père, les filles disposant normalement de leur part au moment de leur mariage avec leur dot. Le Code ne régit pas les principes successoraux, qui sont de l'ordre de la coutume et peuvent différer selon les villes, mais s'intéresse à certains litiges successoraux. Ainsi le § 167 s'assure que les fils d'un même père mais d'une mère différente ont des parts égales du patrimoine paternel, et il en va de même pour la part de l'héritage maternel, qui est sa dot (§ 173-174) ; au cas où un partage aurait été fait du vivant du père mais qu'un fils a été ignoré, ses frères doivent lui donner l'équivalent de leur part (§ 166) ; le § 165 permet au père de déroger à la coutume en donnant une part supplémentaire à un fils qu'il préfère (cf. annexe) ; les § 168-169 s'assurent que le père a des motifs valables pour déshériter un de ses fils ; les § 170-174 déjà évoqués concernent les cas où un père de famille a eu des enfants avec une esclave[120].

Le Code s'intéresse enfin aux relations sexuelles incestueuses, qui font l'objet de quatre articles :

« § 154 : Si quelqu'un a « connu » sa fille, on le chassera de la ville. § 155 : Si quelqu'un s'est choisi une bru pour son fils, si son fils l'a « connue », si lui-même, par la suite, a couché dans son sein et si on l'a pris, on liera cet homme et on le jettera à l'eau. § 156 : Si quelqu'un s'est choisi une bru pour son fils, si son fils ne l'a pas « connue » et si lui-même a couché dans son sein, il lui payera une demi-mine d'argent et il lui restituera intégralement tout ce qu'elle avait apporté de la maison de son père et l'époux qui lui plaira elle prendra. § 157 : Si quelqu'un, après la mort de son père, a couché dans le sein de sa mère, on les brûlera tous les deux. § 158 : Si quelqu'un, après (la mort de) son père, a été pris dans le sein de la « grande » qui avait engendré des enfants (manifestement sa belle-mère), cet homme sera expulsé de la maison paternelle[121]. »

On notera que le Code de Hammurabi ne prend en considération qu'un seul cas de viol, celui d'une femme mariée à un homme mais sans avoir encore eu de relations sexuelles avec lui, l'offenseur étant exécuté et la femme « tenue pour quitte ». Les autres textes législatifs du Proche-Orient ancien punissent également de mort le viol de femmes mariées, mais pas celui d'esclaves (qui donne lieu à une indemnité pour le maître de celle-ci), le cas du viol d'une femme non mariée ou promise à un autre étant généralement vu comme moins grave et pouvant conduire à un mariage contraint[122].

Le cas des religieuses

Plusieurs articles du Code concernent une catégorie de femmes spécifiques, des religieuses aux statuts divers et mal identifiés (ugbabtum, sekertum, qadištum, kulmašītum)[123]. En particulier, celles appelées nadītum sont les mieux connues par les sources de l'époque[124]. Elles se trouvent dans plusieurs grands sanctuaires du royaume babylonien, où elles sont vouées par leur famille au dieu local. Elles vivent dans un espace communautaire spécifique appelé gagûm (souvent traduit approximativement par « cloître »). Leur statut porte en germe de nombreux litiges : elles sont souvent issues de familles riches, et reçoivent souvent une dot qui attire les convoitises lorsqu'elles entrent en communauté et peuvent ensuite entreprendre des affaires ; la plupart d'entre elles (sauf celles de Sippar dédiées au dieu Shamash) ont le droit de se marier sans avoir d'enfants, mais peuvent adopter (§ 187 et 192-193). Leur mari désirant avoir une descendance peut s'unir avec une épouse secondaire (šugītum, peut-être un autre type de religieuse vouée à un dieu) qui lui donnerait des enfants, mais en aucun cas celle-ci ne doit avoir un statut égal à celui de la première épouse (§ 144-147)[125].

Plusieurs litiges peuvent être soulevés concernant l'héritage : une nadītum peut recevoir une dot lorsqu'elle est vouée au dieu, et son père peut décider qu'elle en fasse ce qu'elle veut ; si le père ne lui en laisse pas la libre disposition, lorsqu'il mourait sa dot revenait à ses frères qui devaient pourvoir à ses besoins ou bien louer un champ ou jardin qui était compris dans sa dot à un fermier qui entretiendrait leur sœur, qui en garde donc l'usufruit (§ 178-179). Mais si elle n'a pas reçu de dot, la nadītum doit avoir une part d'héritage à la mort de son père au même titre que ses frères, mais ces derniers héritent de ses biens à sa mort, hormis dans le cas d'une nadītum du dieu Marduk de Babylone qui dispose librement de ses biens, mais hérite d'une part d'héritage moindre (§ 180-183)[126],[127].

Exemple d'article du Code traduit et commenté

Ce qui suit est un exemple d'article du Code de Hammurabi, traduit puis commenté ; en l'occurrence le § 165 sur un aspect du droit de la famille, le don par le père d'une part d'héritage particulière à son fils préféré. La photographie est orientée afin que le sens de lecture des lignes se fasse de gauche à droite puis de haut en bas, comme il est pratiqué dans les publications modernes du document et les textes sur tablettes de l'époque. Sur la stèle, le sens de lecture des signes est vertical (de haut en bas). Il suit un style archaïsant, voulu par les rédacteurs du texte, les signes reprenant les conventions d'écriture pratiquées plus de trois siècles avant le règne de Hammurabi. Il faut donc faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour retrouver sa disposition telle qu'elle est sur la stèle[14]. Une fois le texte présenté, la traduction commence par l'identification des signes et de leur valeur, puis la traduction[128]. Chaque article a dû être délimité par les traducteurs du texte (en premier lieu J.-V. Scheil), car la stèle ne comprend pas de marqueur du début et de fin, laissant une part d'arbitraire dans le découpage. L'interprétation des articles peut se heurter à des difficultés, car la motivation de la sentence est rarement présente et la formulation traite le cas comme un cas particulier et ne donne pas de principe général. Il manque donc parfois des éléments pour bien comprendre toutes les implications de l'article, comme c'est le cas ici. L'interprétation est souvent enrichie par l'étude des documents juridiques de la pratique qui montrent ce qui n'est pas envisagé par le Code, et aussi par l'approche comparative mobilisant les autres sources législatives du Proche-Orient ancien, y compris la Bible hébraïque.

|

Voir l'article Cunéiforme pour les explications sur les étapes de la traduction.